Sulla Letteratura e della Fotografia

Umberto Eco: Su alcune funzioni della letteratura

Umberto Eco: Su alcune funzioni della letteratura

Racconta la leggenda, e se non è vera è ben trovata, che una volta Stalin abbia domandato quante divisioni aveva il papa. Quello che è successo nei decenni successivi ci ha dimostrato che le divisioni sono certo importanti in date circostanze, ma non sono tutto. Ci sono dei poteri immateriali, non valutabili a peso, che in qualche modo pesano.

Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come una dottrina religiosa. È un potere immateriale anche quello delle radici quadrate, la cui legge severa sopravvive ai secoli e ai decreti non solo di Stalin, ma persino del papa. E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici).

È vero che gli oggetti letterari sono immateriali solo a metà, perché si incarnano in veicoli che di solito sono cartacei. Ma un tempo si incarnavano nella voce di chi ricordava una tradizione orale, oppure su pietra, e oggi discutiamo sul futuro degli e-books, che dovrebbero permetterci di leggere sia una raccolta di barzellette che la Divina Commedia su uno schermo a cristalli liquidi. Avvertirò subito che non intendo intrattenermi qui sulla vexata quaestio del libro elettronico. Io appartengo naturalmente a coloro che un romanzo o un poema preferiscono leggerselo su un volume cartaceo, di cui mi ricorderò persino le orecchie e la stazzonatura, ma mi dicono che esiste una generazione digitale di hackers che, non avendo mai letto un libro in vita propria, ora con l’e-book hanno avvicinato e gustato per la prima volta il Don Chisciotte. Tanto di guadagnato per la loro mente e tanto di perduto per la loro vista. Se le generazioni future arriveranno ad avere un buon rapporto (psicologico e fisico) con l’e-book, il potere del Don Chisciotte non cambierà.

A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? Basterebbe rispondere, come ho già fatto, che è un bene che si consuma gratia sui, e dunque non deve servire a nulla. Ma una visione così disincarnata del piacere letterario rischia di ridurre la letteratura allo jogging o alla pratica delle parole crociate – i quali oltretutto servono entrambi a qualcosa, vuoi alla salute del corpo, vuoi all’educazione lessicale. Quello di cui intendo parlare è quindi una serie di funzioni che la letteratura riveste per la nostra vita individuale e la vita sociale.

LA LETTERATURA TIENE IN ESERCIZIO LA LINGUA

Tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. Il fascismo si è sforzato di farci dire mescita invece di bar, coda di gallo invece di cocktail, rete invece di goal, auto pubblica invece di taxi, e la lingua non gli ha dato retta. Poi ha suggerito una mostruosità lessicale, un arcaismo inaccettabile come autista in luogo di chauffeur, e la lingua lo ha accettato. Forse perché evitava un suono che l’italiano non conosce. Ha mantenuto taxi, ma gradatamente, almeno nel parlato, lo ha fatto diventare tassì.

La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato un italiano unificato. Dante nel De vulgari eloquentia analizza e condanna i vari dialetti italiani, si propone di foggiare un nuovo volgare illustre, nessuno avrebbe scommesso su un tale atto di superbia, eppure con la Commedia vince la sua partita. È vero che per diventare lingua parlata da tutti, il volgare dantesco ha impiegato alcuni secoli, ma se ce l’ha fatta è perché la comunità di coloro che credevano alla letteratura ha continuato a ispirarsi a quel modello. E se non ci fosse stato quel modello non si sarebbe forse neppure fatta strada l’idea di una unità politica. Forse è per questo che Bossi non parla un volgare illustre.

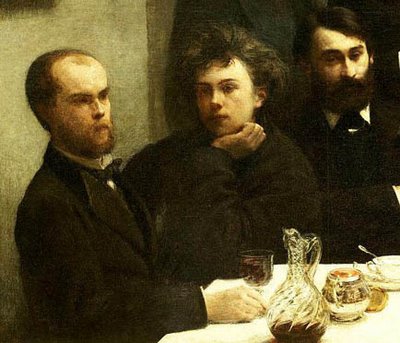

Venti anni di colli fatali, destini immarcescibili, eventi imprescindibili e aratri che tracciano il solco non hanno alfine lasciato alcuna traccia nell’italiano corrente, e ve ne hanno lasciato molta di più certi ardimenti, all’epoca inaccettabili, della prosa futurista. E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia.

La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puskin, la civiltà indiana senza i suoi poemi di fondazione.

Ma la pratica letteraria tiene in esercizio anche la nostra lingua individuale. Oggi molti piangono la nascita di un linguaggio neo-telegrafico che si sta imponendo attraverso la posta elettronica e i messaggini dei cellulari, dove si dice ti amo anche con una sigla; ma non dimentichiamo che gli stessi giovani che inviano messaggi in questa nuova stenografia sono, almeno in parte, gli stessi che affollano quelle nuove cattedrali del libro che sono le grandi librerie multipiano, e che, anche solo sfogliando senza comperare, vengono a contatto con stili letterari colti ed elaborati, a cui i loro genitori, e certamente i loro nonni, non erano stati esposti.

Possiamo certo dire che, maggioranza rispetto ai lettori delle generazioni precedenti, questi giovani sono minoranza rispetto ai sei miliardi di abitanti del pianeta; né sono così idealista da pensare che a immense folle che mancano di pane e medicinali potrà portare sollievo la letteratura. Ma una osservazione vorrei fare: che gli sciagurati che, riunendosi in bande senza scopo, uccidono lanciando pietre dal cavalcavia o danno fuoco a una bambina, chiunque poi essi siano, non diventano tali perché sono stati corrotti dal Newspeak del computer (nemmeno al computer hanno accesso) ma perché restano esclusi dall’universo del libro e da quei luoghi dove, attraverso l’educazione e la discussione, arriverebbero a loro riverberi di un mondo di valori che arriva da e rinvia a libri.

LA LETTURA DELLE OPERE LETTERARIE CI OBBLIGA A UN ESERCIZIO DELLA FEDELTÀ E DEL RISPETTO NELLA LIBERTÀ DELL’INTERPRETAZIONE

C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato l’intenzione del testo.

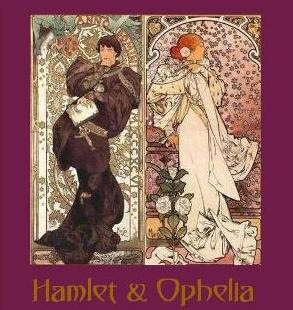

Da un lato ci pare che il mondo sia un libro «chiuso» che consente una sola lettura, perché se c’è una legge che governa la gravitazione planetaria, o è quella giusta o è quella sbagliata; rispetto a esso l’universo di un libro ci appare come un mondo aperto. Ma cerchiamo di avvicinarci con buon senso a un’opera narrativa e confrontiamo le proposizioni che possiamo enunciare intorno a essa con quelle che pronunciamo intorno al mondo. Del mondo, noi diciamo che le leggi della gravitazione universale sono quelle enunciate da Newton o che è vero che Napoleone è morto a Sant’Elena il 5 maggio 1821. E tuttavia, se abbiamo una mente aperta, saremo sempre disposti a rivedere le nostre convinzioni, il giorno che la scienza enuncerà una diversa formulazione delle grandi leggi cosmiche, o uno storico troverà documenti inediti che provino che Napoleone era morto su di una nave bonapartista mentre tentava la fuga. Invece, rispetto al mondo dei libri, proposizioni come Sherlock Holmes era scapolo, Cappuccetto Rosso viene divorata dal lupo ma poi è liberata dal cacciatore, Anna Karenina si uccide, rimarranno vere in eterno e non potranno mai essere confutate da nessuno. Ci sono persone che negano che Gesù fosse figlio di Dio, altre che ne mettono addirittura in forse l’esistenza storica, altri che sostengono che è la Via, la Verità e la Vita, altri ancora che ritengono che il Messia sia ancora da venire e noi, comunque la pensiamo, trattiamo con rispetto queste opinioni. Ma nessuno tratterà con rispetto chi affermi che Amleto ha sposato Ofelia o che Superman non è Clark Kent.

I testi letterari non solo ci dicono esplicitamente quello che non potremo mai più revocare in dubbio ma, a differenza del mondo, ci segnalano con sovrana autorità ciò che in essi va assunto come rilevante e ciò che non possiamo prendere come spunto per libere interpretazioni.

Alla fine del capitolo 35 de Il rosso e il nero è detto che Julien Sorel si reca alla chiesa e spara su Madame de Rênal. Dopo aver osservato che il suo braccio tremava, Stendhal ci dice che Julien tira un primo colpo e manca la sua vittima, poi ne tira un secondo e la signora cade. Ora immaginiamo di sostenere che il braccio che tremava, e il fatto che il primo colpo sia andato a vuoto, mostrano che Julien non si fosse recato alla chiesa con un fermo proposito omicida, bensì trascinato da un disordinato impulso passionale. A questa interpretazione se ne può opporre un’altra, che Julien avesse sin dall’inizio il proposito di uccidere, ma fosse un codardo. La partitura autorizza entrambe le interpretazioni.

Si dà il caso che qualcuno si sia chiesto dove fosse finita la prima palla. Interessante quesito per i devoti stendhaliani. Così come i devoti joyciani vanno a Dublino a ricercare la farmacia dove Bloom avrebbe comperato una saponetta in forma di limone (e per accontentare questi pellegrini quella farmacia, che tra l’altro esiste davvero, si è messa a produrre di nuovo quel tipo di saponette), si può immaginare dei devoti stendhaliani che cercano di individuare in questo mondo e Verrières e la chiesa, esplorandone poi ogni colonna per trovarvi il buco prodotto dalla palla. Si tratterebbe di un episodio di fanship, abbastanza divertente. Ma supponiamo ora che un critico voglia basare tutta la sua interpretazione del romanzo sulla sorte di quella palla perduta. Coi tempi che corrono non è inverosimile, anche perché c’è stato chi ha basato tutta la lettura della Lettera rubata di Poe sulla posizione della lettera rispetto al caminetto. Ma se Poe rende esplicitamente pertinente la posizione della lettera, Stendhal ci dice che di quella prima palla non si sa più nulla e quindi la esclude persino dal novero delle entità fittizie. Se si rimane fedeli al testo stendhaliano quella palla è definitivamente perduta, e dove sia finita è narrativamente irrilevante. Invece il non-detto di Armance circa la possibile impotenza del protagonista spinge il lettore a frenetiche ipotesi per completare quello che il racconto non dice, e ne I promessi sposi una frase come «la sventurata rispose» non dice sino a qual punto Gertrude si sia poi spinta nel suo peccato con Egidio, ma l’alone fosco delle ipotesi indotte nel lettore fa parte del fascino di questa pagina così pudicamente ellittica.

All’inizio dei Tre moschettieri si dice che d’Artagnan arriva a Meung su un ronzino di quattordici anni il primo lunedì di aprile del 1625. Se si ha un buon programma sul proprio computer si può immediatamente stabilire che quel lunedì era il 7 aprile. Una squisitezza per trivia games tra devoti dumasiani. Si può impostare su questo dato una sovra-interpretazione del romanzo? Direi di no, perché la partitura non rende rilevante quel dato. Il corso del romanzo non rende neppure rilevante che l’arrivo di d’Artagnan avvenisse di lunedì – mentre rende rilevante che fosse di aprile (si ricordi che, per celare il fatto che la sua splendida tracolla era ricamata solo sul davanti, Porthos indossava un lungo mantello di velluto cremisi che la stagione non giustificava – a tal punto che il moschettiere doveva fingere di essere raffreddato).

Queste potranno sembrare a molti delle ovvietà, ma queste ovvietà (spesso dimenticate) ci dicono che il mondo della letteratura è tale da ispirarci la fiducia che ci sono alcune proposizioni che non possono essere revocate in dubbio, e ci offre quindi un modello, immaginario sin che volete, di verità. Questa verità letterale si riverbera su quelle che chiameremo verità ermeneutiche: perché a chi ci dicesse che d’Artagnan era trascinato da una passione omosessuale nei confronti di Porthos, che l’Innominato è stato indotto al male da un irrefrenabile complesso d’Edipo, che la Monaca di Monza, come certi politici d’oggi potrebbero suggerire, era stata corrotta dal comunismo, o che Panurge fa quello che fa in odio al nascente capitalismo, potremo sempre rispondere che nei testi a cui ci si riferisce non è possibile trovare alcuna affermazione, alcun suggerimento, alcuna insinuazione che ci permetta di abbandonarci a queste derive interpretative. Il mondo della letteratura è un universo nel quale è possibile fare dei test per stabilire se un lettore ha il senso della realtà o è preda delle sue allucinazioni.

I PERSONAGGI MIGRANO

Possiamo fare affermazioni vere sui personaggi letterari perché ciò che loro accade è registrato in un testo, e un testo è come una partitura musicale. È vero che Anna Karenina muore suicida così come è vero che la Quinta di Beethoven è in do minore (e non in fa maggiore come la Sesta) e inizia con «sol, sol, sol, mi bemolle». Ma a certi personaggi letterari – non a tutti – accade che escano dal testo in cui sono nati per migrare in una zona dell’universo che ci riesce molto difficile delimitare. I personaggi narrativi migrano, quando hanno fortuna, da testo a testo, e quelli che non migrano non lo fanno non perché siano ontologicamente diversi dai loro fratelli più fortunati, ma semplicemente perché non hanno avuto fortuna e non ci siamo più occupati di loro.

Hanno migrato da testo a testo (e attraverso adattamenti in sostanze diverse, da libro a film o a balletto, o dalla tradizione orale al libro) sia i personaggi del mito che quelli della narrativa «laica», Ulisse, Giasone, Artù o Parsifal, Alice, Pinocchio, d’Artagnan. Ora, quando parliamo di personaggi del genere, ci riferiamo a una partitura precisa? Prendiamo il caso di Cappuccetto Rosso. Le due partiture più celebri, quella di Perrault e quella dei Grimm, differiscono profondamente. Nella prima la bambina viene divorata dal lupo e la storia finisce lì, ispirando dunque severe riflessioni moralistiche sui rischi dell’imprudenza. Nella seconda arriva il cacciatore, che uccide il lupo, e riporta alla vita la fanciulla e la nonna. Lieto fine.

Ora immaginiamo una mamma che racconti la fiaba ai suoi bambini e si fermi quando il lupo divora Cappuccetto. I bambini protesterebbero e vorrebbero la «vera» storia, in cui Cappuccetto risuscita, e poco varrebbe se la mamma si dichiarasse filologa di stretta osservanza. I bambini conoscono una «vera» storia in cui veramente Cappuccetto risuscita e questa storia è più affine alla versione Grimm che a quella Perrault. Tuttavia non coincide con la partitura dei Grimm, perché lascia cadere una serie di fatti minori – su cui tra l’altro Perrault e i Grimm divergono, come ad esempio che tipo di doni Cappuccetto reca alla nonna, e su cui i bambini sono ampiamente disposti a transigere, perché si appellano a un individuo ben più schematico, fluttuante nella tradizione, instanziato in molteplici partiture, molte delle quali orali.

Così Cappuccetto Rosso, d’Artagnan, Ulisse o Madame Bovary diventano individui che vivono al di fuori delle partiture originali, e su di essi possono pretendere di fare affermazioni vere anche persone che non hanno mai letto la partitura archetipa. Ancora prima di leggere l’Edipo Re io avevo appreso che Edipo sposa Giocasta. Per quanto siano fluttuanti, queste partiture non sono inverificabili: chiunque dicesse che Madame Bovary si riconcilia con Charles e vive con lui felice e contenta incontrerebbe la disapprovazione delle persone di sano buon senso, come se esse si fossero collettivamente accordate sul personaggio di Emma.

Dove stanno questi individui fluttuanti? Dipende dal formato della nostra ontologia, se essa ospiti anche le radici quadrate, la lingua etrusca e due idee della Santissima Trinità, quella romana per cui (almeno sino all’altro ieri) lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio (ex patre Filioque procedit), e quella bizantina, per cui lo Spirito procede solo dal Padre. Ma questa regione ha statuto molto impreciso ed ospita entità di diverso spessore, perché anche il Patriarca di Costantinopoli (disposto ad azzuffarsi col papa sul filioque) sarebbe d’accordo col papa (almeno spero) nel dire che è vero che Sherlock Holmes abitava in Baker Street, e che Clark Kent è la stessa persona di Superman.

Tuttavia è stato scritto in infiniti romanzi o poemi che – invento degli esempi a caso – Asdrubale uccide Corinna o Teofrasto ama follemente Teodolinda, eppure nessuno pensa che si possano fare affermazioni vere al riguardo, perché si tratta di personaggi sfortunati o nati male, i quali non hanno migrato né sono entrati a far parte della memoria collettiva. Perché è più vero, in questo mondo, che Amleto non sposa Ofelia che non il fatto che Teofrasto abbia sposato Teodolinda? Qual è la porzione di questo mondo in cui abitano Amleto e Ofelia e non lo sfortunato Teofrasto?

Questi personaggi sono diventati in qualche modo collettivamente veri perché la comunità ha fatto su di essi, nel corso dei secoli o degli anni, degli investimenti passionali. Noi facciamo investimenti passionali individuali su tante fantasie che possiamo elaborare a occhi aperti o nel dormiveglia. Noi possiamo realmente commuoverci pensando alla morte di una persona che amiamo, o risentire reazioni fisiche immaginandoci mentre abbiamo con essa un rapporto erotico, e parimenti, per processi di identificazione o di proiezione, possiamo commuoverci sulla sorte di Emma Bovary o, come è avvenuto ad alcune generazioni, essere trascinati al suicidio dalle sventure di Werther o di Jacopo Ortis. Ma, quando qualcuno ci chiedesse se veramente la persona, di cui abbiamo immaginato la morte, è morta, risponderemmo di no, che si è trattato di una nostra privatissima fantasia. Invece quando ci si chiede se veramente Werther si è ucciso rispondiamo di sì, e la fantasia di cui parliamo non è più privata, è una realtà culturale su cui l’intera comunità dei lettori conviene. Tanto che giudicheremmo folle chi si uccidesse solo perché ha immaginato (ben sapendo che si trattava di un parto della sua immaginazione) che la sua amata è morta, mentre cerchiamo di giustificare in qualche modo chi si sia ucciso per il suicidio di Werther, pur sapendo che si trattava di personaggio fittizio.

Dovremo ben trovare uno spazio dell’universo dove questi personaggi vivono e determinano i nostri comportamenti, così che li eleggiamo a modello di vita, nostra altrui, e ci comprendiamo benissimo quando diciamo che qualcuno ha il complesso di Edipo, un appetito gargantuesco, un comportamento donchisciottesco, ha la gelosia di un otello, un dubbio amletico, è un dongiovanni inguaribile, una perpetua. E questo, in letteratura, non accade solo coi personaggi, ma anche con le situazioni, e gli oggetti. Perché le donne che vanno e vengono per la stanza parlando di Michelangelo, i cocci aguzzi di bottiglia infissi nella muraglia, nel sole che abbaglia, le buone cose di pessimo gusto, la paura che ci viene mostrata in un pugno di polvere, la siepe, le chiare, fresche e dolci acque, il fiero pasto, diventano metafore ossessive, pronte a ripeterci a ogni istante chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo, oppure ciò che non siamo e ciò che non vogliamo?

Queste entità della letteratura sono tra noi. Non erano lì dall’eternità come (forse) le radici quadrate e il teorema di Pitagora, ma ormai, dopo che sono state create dalla letteratura e nutrite dai nostri investimenti passionali, esse ci sono e con esse dobbiamo fare i conti. Diciamo pure, per evitare discussioni ontologiche e metafisiche, che esse esistono come abiti culturali, disposizioni sociali. Ma anche il tabù universale dell’incesto è un abito culturale, una idea, una disposizione, eppure ha avuto la forza di muovere i destini delle società umane.

IPERTESTI APERTI E STORIE FINITE

Ma, qualcuno oggi ci dice, anche i personaggi letterari rischiano di diventare evanescenti, mobili, incostanti, e di perdere quella loro fissità che ci imponeva di non negarne i destini. Siamo entrati nell’era dell’ipertesto, e l’ipertesto elettronico non solo ci permette di viaggiare attraverso un gomitolo testuale (sia esso un’intera enciclopedia o l’opera omnia di Shakespeare) senza necessariamente «sfilare» tutta l’informazione che contiene, penetrandolo come un ferro da maglia in un gomitolo di lana. Grazie all’ipertesto è nata anche la pratica di una scrittura inventiva libera. Su Internet trovate programmi con cui potete scrivere collettivamente delle storie, partecipando a narrazioni di cui è possibile modificare l’andamento, all’infinito. E se potete fare questo con un testo che, insieme a un gruppo di amici virtuali, state inventando, perché non farlo anche per i testi letterari esistenti, acquistando programmi grazie ai quali potrete cambiare le grandi storie che ci stanno ossessionando magari da millenni?

Pensate, voi leggevate con passione Guerra e Pace, chiedendovi se Natascia avrebbe finalmente ceduto alle lusinghe di Anatolio, se quel meraviglioso principe Andrea sarebbe davvero morto, se Pierre avrebbe avuto il coraggio di sparare su Napoleone, ed ora finalmente potrete rifare il vostro Tolstoj, conferendo ad Andrea una lunga vita felice, facendo di Pierre il liberatore dell’Europa, e non solo, riconciliando Emma Bovary col suo povero Charles, madre felice e pacificata; e potrete decidere che Cappuccetto Rosso entra nel bosco e v’incontra Pinocchio, oppure viene rapita dalla matrigna e messa a lavorare col nome di Cenerentola al servizio di Scarlett O’Hara, o che essa incontra nel bosco un donatore magico che si chiama Vladimir Ja. Propp, il quale le regala un anello incantato, grazie al quale essa scoprirà, alle radici del baniano sacro dei Tughs, l’Aleph, quel punto da cui si vede tutto l’universo, Anna Karenina che non muore sotto il treno, perché le ferrovie russe a scartamento ridotto, sotto il governo di Putin, funzionano peggio dei sommergibili, e, lontano lontano, al di là dello specchio di Alice, Jorge Luis Borges che ricorda a Funes el memorioso di non scordarsi di restituire Guerra e pace alla biblioteca di Babele....

Sarebbe male? No, perché anche questo la letteratura ha già fatto, e prima degli ipertesti, con il progetto di Le Livre di Mallarmé, i cadaveri squisiti dei surrealisti, i miliardi di poemi di Queneau, i libri mobili della seconda avanguardia. Ed è questo che ha fatto la jam session jazz. Ma il fatto che esista la pratica della jam session, che muta ogni sera il destino di un tema, non ci esenta, né ci scoraggia, dall’andare nelle sale di concerto dove la Sonata in Si bemolle minore opera trentacinque finirà ogni sera sempre nello stesso modo.

Qualcuno ha detto che a giocare con meccanismi ipertestuali si sfugge a due forme di repressione, l’obbedienza a vicende decise da un altro e la condanna alla divisione sociale tra coloro che scrivono e coloro che leggono. Questo mi pare una sciocchezza, ma certamente giocare creativamente con gli ipertesti, modificando le storie e contribuendo a crearne delle nuove, può essere un’attività appassionante, un bell’esercizio da praticare a scuola, una nuova forma di scrittura molto affine alla jam session. Credo che potrà essere bello, e anche educativo, provare a modificare le storie che esistono già, così come sarebbe interessante trascrivere Chopin per mandolino: servirebbe ad aguzzare l’ingegno musicale, e a capire perché il timbro del pianoforte era così consustanziale alla sonata in si bemolle minore. Può educare al gusto visivo e all’esplorazione delle forme tentare dei collages componendo insieme lacerti del Matrimonio della Vergine, delle Demoiselles d’Avignon e dell’ultima storia dei Pokemon. In fondo molti grandi artisti lo hanno fatto.

Ma questi giochi non sostituiscono la vera funzione educativa della letteratura, funzione educativa che non si riduce alla trasmissione di idee morali, buone o cattive che siano, o alla formazione del senso del bello.

Jurij Lotman, ne La cultura e l’esplosione riprende la famosa raccomandazione di Cechov, per cui se in un racconto o in un dramma viene mostrato all’inizio un fucile appeso alla parete, prima della fine quel fucile dovrà sparare. Lotman ci lascia capire che il vero problema non è se poi il fucile sparerà davvero. Proprio il non sapere se sparerà o no, conferisce significatività all’intreccio. Leggere un racconto vuole anche dire essere presi da una tensione, da uno spasimo. Scoprire alla fine che il fucile ha sparato, o meno, non assume il semplice valore di una notizia. È la scoperta che le cose sono andate, e per sempre, in un certo modo, al di là dei desideri del lettore. Il lettore deve accettare questa frustrazione, e attraverso di essa provare il brivido del Destino. Se si potesse decidere del destino dei personaggi, sarebbe come andare al banco di una agenzia di viaggi: «Allora dove vuole trovare la Balena, alle Samoa o alle Aleutine? E quando? E vuole ucciderla lei, o lascia fare a Quiqueg?» La vera lezione di Moby Dick è che la Balena va dove vuole.

Pensate alla descrizione che Hugo fa della battaglia di Waterloo ne I miserabili. A differenza di Stendhal, che descrive la battaglia con gli occhi di Fabrizio, che ci sta dentro e non capisce che cosa stia avvenendo, Hugo la descrive con gli occhi di Dio, la vede dall’alto: sa che se Napoleone avesse saputo che oltre la cresta dell’altopiano di Mont-Saint-Jean c’era un dirupo (ma la sua guida non glielo aveva detto), i corazzieri di Milhaud non sarebbero rovinati ai piedi dell’esercito inglese; che se il pastorello che faceva da guida a Bülow avesse suggerito un percorso diverso, l’armata prussiana non sarebbe giunta in tempo a decidere le sorti della battaglia.

Con una struttura ipertestuale potremmo riscrivere la battaglia di Waterloo facendo sì che arrivino i francesi di Grouchy invece che i tedeschi di Blücher, e ci sono dei war games che permettono di farlo, e con gran divertimento. Ma la tragica grandezza di quelle pagine di Hugo sta nel fatto che (al di là dei nostri desideri) le cose vanno invece come vanno. La bellezza di Guerra e pace è che l’agonia del principe Andrea si conclude con la morte, per quanto ci dispiaccia. La dolorosa meraviglia che ci procura ogni rilettura dei grandi tragici è che i loro eroi, che avrebbero potuto sfuggire a un fato atroce, per debolezza o cecità non capiscono a cosa vanno incontro, e precipitano nell’abisso che si sono scavati con le proprie mani. D’altra parte Hugo lo dice, dopo averci mostrato quali altre opportunità Napoleone a Waterloo avrebbe potuto cogliere: «Era possibile che Napoleone vincesse quella battaglia? Rispondiamo di no. Perché? A causa di Wellington? a causa di Blücher? No. A causa di Dio.»

Questo ci dicono tutte le grandi storie, caso mai sostituendo, a Dio, il fato, o le leggi inesorabili della vita. La funzione dei racconti «immodificabili» è proprio questa: contro ogni nostro desiderio di cambiare il destino, ci fanno toccar con mano l’impossibilità di cambiarlo. E così facendo, qualsiasi vicenda raccontino, raccontano anche la nostra, e per questo li leggiamo e li amiamo. Della loro severa lezione «repressiva» abbiamo bisogno. La narrativa ipertestuale ci può educare alla libertà e alla creatività. È bene, ma non è tutto. I racconti «già fatti» ci insegnano anche a morire.

Credo che questa educazione al Fato e alla morte sia una delle funzioni principali della letteratura. Forse ce ne sono altre, ma ora non mi vengono in mente.

* Il presente saggio è una versione rivista e ampliata dell’intervento di chiusura della IV edizione del «Festivaletteratura» (Mantova, sett. 2000).

IL PERTURBANTE DELLA FOTOGRAFIA

IL PERTURBANTE DELLA FOTOGRAFIAdi Stefano Ferrari

Qualche indagine sulle implicazioni psicologiche del fotografare

Non è certo mia intenzione assolutizzare l’elemento unheimlich della fotografia: è evidente che anche sotto un profilo psicologico, l’argomento può essere esplorato secondo svariate prospettive. Ma all’interno di un percorso di ricerca più vasto, che ritrova nel perturbante un motivo di continuità, la fotografia e il fotografare, assunti in una dimensione di larga e non specialistica universalità, ci permetteranno di cogliere caratteristiche utili anche ai fini di una indagine più ampia su alcuni elementi essenziali dell’attività artistica in quanto tale.[i]

1. La fotografia e la morte

Associare la fotografia alla morte è diventato senza dubbio quasi un luogo comune, ma al di là dell’efficacia di questa associazione, non è poi così semplice riuscire ad articolare e a rendere conto di una tale correlazione, che, come vedremo, si apre su diverse prospettive. Può intanto essere utile partire da alcune delle più autorevoli testimonianze al riguardo.

È stato forse Roland Barthes, nel suo brillante saggio del 1980, La camera chiara, che più di ogni altro ha sottolineato questo motivo, parlando, per esempio, di quella “cosa vagamente spaventosa che c’è in ogni fotografia: il ritorno del morto.”[ii] E pensando al grande impegno profuso da ogni fotografo professionista per conferire ai suoi modelli un’impressione di naturalezza e appunto di ‘vita’, Barthes osserva poi con ironia:

- Si direbbe che il Fotografo, atterrito, debba lavorare moltissimo per far sì che la Fotografia non sia la Morte.[iii]

E ancora:

- Per quanto viva ci si sforzi di immaginarla (e questa smania di “rendere vivo” non può essere che la negazione mitica di un’ansia di morte), la Foto è come un teatro primitivo, come un Quadro Vivente: la raffigurazione della faccia immobile e truccata sotto la quale noi vediamo i morti.[iv]

Ma la morte, secondo il critico francese, è presente non solo, come vedremo nell’esperienza del venir fotografati, ma anche nell’atto stesso del fotografare:

- Tutti questi giovani fotografi che si agitano nel mondo, consacrandosi alla cattura dell’attualità, non sanno di essere degli agenti della Morte.

Insomma nella fotografia, sotto ogni aspetto, egli non può non riconoscere che “c’è sempre questo segno imperioso della mia morte futura”.[v]

Per non parlare poi delle tante, finissime osservazioni che Barthes propone a proposito delle relazioni della fotografia con il motivo del lutto, e nella fattispecie con il lutto, proustianamente mitizzato, per la morte di sua madre.[vi]

D’altra parte, vedremo che questo senso di morte che così spesso colleghiamo alla fotografia è già come iscritto nel bisogno stesso che l’uomo ha di fotografare e fa tutt’uno con esso, rappresentando, come si suol dire, semplicemente l’altra faccia della medaglia. La fotografia, infatti, nella sua sostanziale ambiguità, evoca, sì, la morte in quanto blocca e congela la vita nel suo libero fluire, ma esprime così anche tutta la sua forza, nella misura in cui questo le consente, in senso lato, di sottrarre qualcosa alla caducità. Senza contare che proprio in questo blocco e congelamento dello spazio e del tempo ha poi origine quel meccanismo di difesa di cui parleremo, che permette alla fotografia di controllare e dominare il caos e la violenza del mondo. Procediamo tuttavia con ordine, senza tralasciare qualche altra preziosa testimonianza. L’uomo dunque (e lo si vedrà meglio in seguito) si rivolge soprattutto alla fotografia per dare consistenza e verità ad una realtà troppo mobile e troppo labile, per sottrarla, come dice Calvino, all'"ombra insicura del ricordo".[vii] Soltanto dopo che è stata fotografata, una certa realtà, come dice ancora lo scrittore, sembra poter contare sulla “irrevocabilità di ciò che è stato e non può essere messo in dubbio”. Ma questa stessa idea di irrevocabilità, insinuandosi nella nostra coscienza, genera come un senso di finzione retrospettiva, che uccide ogni spontaneità. È per questo, spiega Calvino, che la realtà fotografata assume subito un carattere nostalgico, di gioia fuggita sull’ala del tempo, un carattere commemorativo, anche se è una foto dell’altro ieri. E la vita che vivete per fotografarla è già in partenza commemorazione di se stessa.[viii]

Ecco allora che, come ha scritto a sua volta Susan Sontag,

- Ogni fotografia è un memento mori. Fare una fotografia significa partecipare della mortalità, della vulnerabilità e della mutabilità di un’altra persona (o di un’altra cosa). Ed è proprio isolando un determinato momento e congelandolo che tutte le fotografie attestano l’inesorabile azione dissolvente del tempo.[ix]

Per quanto ci riguarda potremmo provare a ribadire ulteriormente questa associazione della fotografia con la morte, segnalando intanto alcuni elementi oggettivi e documentari, che appartengono alle sue origini nel secolo scorso. Quasi a dire, dunque, che questo senso di morte che incombe su di essa costituisce come una specie di suo marchio di fabbrica.

Tralasciamo per il momento l’anche troppo ovvio e troppo ampio riferimento alla pratica, certamente antica, collegata all’usanza (o all’esigenza) di fotografare i cadaveri, anche se, spaziando dalla antropologia alla medicina legale, essa comporta tuttavia più di un contatto con il mondo dell’arte. E cominciamo con il menzionare due luoghi piuttosto curiosi della storia della fotografia, che per quanto secondari, gettano una luce particolare sul tema delle sue relazioni con la morte.[x]

Il primo di questi riguarda la diffusione delle cosiddette ‘fotografie di fantasmi’ di moda tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo. Come si ricorderà, la fotografia era chiamata dal movimento occultista e spiritista a dar prova obbiettiva dell’esistenza di fenomeni strani e paradossali, a cominciare appunto dai pretesi fantasmi, i quali effettivamente sembravano capaci di impressionare le lastre fotografiche. Qui l’associazione tra fotografia e morte non potrebbe essere più eloquente: è il defunto stesso che ritorna e si lascia fotografare... Inutile dire che tutto ciò oggi non ha nulla di perturbante: è, anzi, solo oggetto di una quasi divertita curiosità.[xi]

Un altro capitolo stravagante di storia della fotografia che sembra portarci nella stessa direzione è quello relativo al cosiddetto fantasma dell'ultimo istante, secondo cui la retina del morto conserverebbe impressionate come su una lastra fotografica le ultime immagini viste. Si tratta indubbiamente di un tema fantastico, che però ebbe nella seconda metà dell’Ottocento una notevole diffusione anche negli ambienti scientifici, dando luogo a davvero singolari esperimenti. Venne ripreso soprattutto dalla criminologia, nell’ipotesi che il volto dell’assassino rimanesse impresso negli occhi della vittima. “È di questi giorni – scriveva nel 1865 un giornale americano – la scoperta di una nuova applicazione della fotografia alla medicina legale; si è riusciti, sottoponendo al dagherrotipo la retina di un individuo assassinato, a ritrovarvi l’immagine di colui che lo aveva colpito.”[xii] Si tratta di un motivo che ha avuto poi una larga diffusione sia nella letteratura che nel cinema.

Ma al di là di questi aspetti comunque molto particolari, alle sue origini la fotografia poteva essere collegata con la morte non solo e non tanto perché spesso veniva eseguita nei cimiteri (luoghi per eccellenza aperti e caratterizzati da molta luce e molta tranquillità — ciò di cui si aveva bisogno per i lunghi tempi di esposizione), ma soprattutto per quell'aura di cui parla Benjamin e che le vecchie foto possiedono anche loro malgrado. Essa deriva tra l’altro dall’espressione strana, un po’ allucinata che la stessa lunghezza della posa imponeva su quei volti antichi, irrimediabilmente marcati, sotto ogni aspetto, dal segno di un tempo trascorso. Si tratta poi sempre in questi casi, data la distanza che ci separa da esse, di fotografie di defunti, magari di un qualche antenato, appese ai muri delle camere da letto o appoggiate sulla credenza del soggiorno, che evocano in noi appunto un inevitabile, dolce e malinconico senso di un passato che non torna, quali testimonianze e reliquie di un tempo che non c’è più.

Notava al riguardo F. Bacon con un cinismo solo apparente, che maschera lo stupore sconcertato di ognuno di noi di fronte all’enigma estremo:

- Penso che il fascino delle vecchie fotografie, a parte i graffi e le macchie, sia il pensiero: “Adesso sono tutti morti”. Quelle persone camminavano e non pensavano che la morte li avrebbe raggiunti; lo fanno tutti – pensano di essere eterni e che sono solo gli altri a morire – tutta quella gente color seppia che cammina nella strada del tempo; e tu pensi, “Adesso tutti sono morti”: è questo che li rende affascinanti.[xiii]

Ma a prescindere da questi elementi che fanno parte delle origini della sua storia, la fotografia, come è naturale, può venire associata alla morte sia in quanto oggetto, riproduzione di una determinata immagine, sia in quanto idea e processo. Nel primo caso intanto, seguendo un percorso di più meno libere associazioni, possiamo menzionare:

— Innanzi tutto le ‘foto dei morti’: non penso tanto alla ormai quasi saturante esibizione di cadaveri, a cui per i più diversi motivi, ci hanno abituato la stampa e la TV (dove pure non mancano belle fotografie); o tanto meno al dubbio fascino di certi scorci di camere mortuarie o di sale anatomiche, che pure hanno attratto l’obbiettivo di alcuni artisti e che la dicono lunga su certe implicazioni necrofile della fotografia (o del fotografo);[xiv] non penso neppure all’usanza, questa, sì, molto antica (si ricordi la maschera funeraria) di ritrarre le sembianze del morto prima della definitiva sepoltura, per conservarne, attraverso l’immagine, la memoria, secondo un rituale che, fatta forse eccezione per gli esempi di grandi pittori o grandi fotografi nei confronti di grandi personaggi, reca un inevitabile senso di lugubre inutilità — un’usanza, comunque, oggi pressoché scomparsa nella nostra cultura;[xv] parlando delle foto dei morti, penso più semplicemente alle foto che vogliono ricordare i morti come vivi, nei cimiteri, nelle vecchie camere da pranzo, nei polverosi album di famiglia, nei disordinati scomparti dei nostri portafogli...

— E allora in generale il motivo del ritratto come sostituto dell’assente, come tentativo di duplicare la realtà, la vita per sottrarla alla morte, ma che finisce poi, mediante questa negazione, per evocare la morte stessa.

— Con questo ci riallacciamo ad una costellazione ritenuta per definizione unheimlich quella del ‘doppio’, sorta appunto dal bisogno dell’uomo di negare la realtà della morte dell’Io, che viene perciò duplicato attraverso la sua immagine. Anche sotto questo profilo si può valutare il senso vagamente perturbante della fotografia.

— Del resto, tutte le vecchie fotografie, come abbiamo già ricordato, recano intrinsecamente un'aura, ed evocano la morte in quanto evocano un mondo che non c’è più: fotografie come reliquie... (In realtà non soltanto le vecchie fotografie, ma anche quelle più o meno recenti, chiamate a consacrare ricorrenze di per sé felici, come battesimi, matrimoni, lauree, compleanni e anniversari vari — anche queste fotografie producono un vago senso di malinconia: non solo perché in esse, magari, ritroviamo chi oggi non c’è più, ma soprattutto perché chi anche oggi è anagraficamente in vita non è più quello della foto — a cominciare da noi stessi...)

— Dobbiamo poi ricordare la funzione della fotografia, o meglio, del ritratto fotografico, nel lavoro del lutto. Ed è una funzione ricorrente e sicuramente importante, ma non essenziale.[xvi] Essa serve di appoggio, di supporto all’elaborazione psichica, nel senso che quando abbiamo perduto una persona amata il guardare continuamente le sue foto fa parte di quello che ho definito il lavoro del ricordo: gli conferisce, per così dire, sostanza e alimento, seppure con i limiti e le contraddizioni rilevate anche da Barthes.[xvii] Su questo tema restano illuminanti le pagine di Proust nelle «Intermittenze del cuore» sul lutto per la morte della nonna — la foto della nonna scattata da Saint-Loup che il Narratore riscopre solo dopo che la memoria involontaria ha innescato il lavoro del lutto...

Vediamo ora di considerare la fotografia non più solo come prodotto, cioè come semplice oggetto (ritratto, reliquia, foto-ricordo, ecc.) ma anche come idea e processo, per quanto v’ha in essa e nel suo gesto di premeditato e intenzionale. Ma prima, quale momento di passaggio, e quasi a ribadirne la provvisorietà e la relatività, è forse opportuno riproporre questa stessa distinzione in relazione alla speciale esperienza del soggetto, di un Io, cioè, considerato ora davanti all’oggetto della propria fotografia e ora di fronte all’obbiettivo del fotografo, durante il processo del venir fotografato.

— Eccoci dunque a guardare le nostre foto, di fronte cioè alla nostra stessa immagine ritratta nella fotografia. Essa in fondo, anche secondo la prospettiva di Barthes, è la rivelazione dell’altro (morto) che è in noi: quando ci rivediamo nelle foto non ci riconosciamo più, o meglio, ci riconosciamo come altro, ci riconosciamo nella nostra morte, mediante lo sguardo degli altri — nel senso che quello che scopriamo non è quello che gli altri vedono ma quello che gli altri hanno visto e che ora non esiste più, è morto appunto. È questo comunque un processo che opera in senso inverso rispetto alla fase dello specchio descritta da Lacan, attraverso cui il bambino scopre il suo Io: o meglio, è lo stesso percorso, ma è appunto un percorso di morte, perché l’immagine fotografica riguarda ora, da un lato, un Io già strutturato, e dall’altro, un Io che si trova alienato nella foto: la nostra immagine, l’immagine viva che ciascuno di noi ha dentro di sé viene come negata da quella, morta, che ci sta davanti nella foto, che è un fantasma, uno spettro, qualcosa che ci è stato rubato, che siamo noi e non siamo noi. Quindi lo specchio della foto tende ad innescare un processo di identificazione che procede a ritroso, facendoci identificare con un Io che non esiste più. Tuttavia questo processo, che la fotografia appunto oggettiva, è non solo utile, nella misura in cui ci consente di conservare il senso di unità dell’Io, o meglio, della sua continuità tra passato e presente, ma si rivela per altri versi addirittura essenziale. Esso infatti ci permette di elaborare quel lutto impossibile che riguarda appunto la nostra stessa morte — quella morte che non potendo essere altrimenti rappresentata non può neppure venire accettata, venendo meno così ogni meccanismo di difesa. Ma guardando il nostro ritratto, in particolare la nostra fotografia, noi possiamo finalmente rappresentarci la nostra morte in quanto ci identifichiamo nello sguardo di chi ci sopravviverà: quell’immagine che abbiamo sotto gli occhi è la stessa che avranno domani i nostri figli o i nostri nipoti e possiamo così, come dire? unirci al loro compianto.[xviii]

— E ora immaginiamoci invece di fronte all’obbiettivo del fotografo mentre la nostra immagine sta per essere catturata da quella specie di scatola magica che egli maneggia con tanta disinvoltura. Nonostante l’abitudine e l’ostentata indifferenza, noi, di solito, non possiamo contare su altrettanta disinvolta sicurezza. L’essere fotografati è sempre un’esperienza un po’ speciale, subita con un certo disagio, che riusciamo a malapena a nascondere e compensare dietro il piacere di essere, come si suol dire, immortalati. La morte infatti, come ha osservato Barthes in un passaggio cruciale che abbiamo in precedenza volutamente omesso, fa parte integrante dell’esperienza dell’essere fotografati:

- Immaginariamente, la Fotografia (quella che io assumo) rappresenta quel particolarissimo momento in cui, a dire il vero, non sono né un oggetto né un soggetto, ma piuttosto un soggetto che si sente diventare oggetto: in quel momento io vivo una micro-esperienza della morte (della parentesi): io divento veramente spettro.[xix]

Questa impressione soggettiva trova come un riscontro concreto nell’antico e diffuso timore di essere ritratti, che ha radici profonde nell’inconscio filogenetico dell’uomo. L’idea del ritratto che uccide, assorbendo linfa vitale al modello, va infatti collegata all’antica credenza nella magia dell’immagine e trova ampia rispondenza sia a livello antropologico che letterario. Dopo gli esempi scontati di Hoffmann, Poe, Wilde, ecc, che riguardano comunque esclusivamente la pittura, questo stesso motivo lo ritroviamo, per esempio, nel romanzo di Bioy Casares, L’invenzione di Morel, in cui la duplicazione fotografica della realtà (una duplicazione naturalmente volta a conservare oltre la vita la vita stessa) comporta comunque inesorabilmente la morte dei soggetti rappresentati.

— Ma al di là di queste specifiche associazioni, la fotografia in generale, come abbiamo già visto all’inizio, richiama l’idea della morte in quanto blocca (e, in certo senso uccide) il flusso della vita nella sua continuità e spontaneità: ogni scatto è un istante rubato, sì, all’incertezza del divenire, ma è anche, e forse soprattutto, qualcosa che viene sottratto alla totalità e alla continuità del reale. In questo senso la foto falsifica la realtà considerata nel suo fluire, la nega come processo, la frammenta, la rende quindi inautentica, sostanzialmente morta. Sotto questo aspetto, secondo un meccanismo che conosciamo bene, più la fotografia vuole ricordare la vita, e più finisce per evocare la morte.

Questo congelamento del tempo — ebbe a dire la Sontag — [è] la stasi insolente e straziante di ogni fotografia.[xx]

— Eppure (lo abbiamo detto), nello stesso tempo, il fotografare nasce come un gesto di difesa, che vuole conservare le cose che si perdono. È quindi, da questo punto di vista, un atto di ribellione contro la caducità e la morte: io fotografo una realtà che sta per perdersi, sta per morire, assorbita, inglobata in un fluire nullificante, che annienta lo specifico del mio Io, qui ed ora. E la fotografia invece vorrebbe salvaguardare quell’attimo che sono io, che sei tu qui ed ora... Ma è appunto un gesto disperato, su cui già incombe quella morte che si vorrebbe negare.[xxi]

— Se ora cerchiamo di considerare più da vicino il gesto del fotografo, vedremo che anche il voyeurismo, che è universalmente considerato come una caratteristica essenziale della dimensione psicologica della fotografia, può essere messo a sua volta in relazione con la morte. Infatti il voyeurismo implicito nell’atto del fotografare e soprattutto il voyeurismo di chi osserva senza essere osservato[xxii] comporta tendenzialmente una passività sempre più completa dell’oggetto, che può arrivare a coincidere appunto con l’ideale di un oggetto morto: una morte, dunque, da un lato, iscritta già nella passività che la fotografia documenta; una morte, dall’altro, che può essere cercata, auspicata (quando non procurata) dal fotografo stesso come occasione di osservazione e spettacolo.

Del resto, questo bisogno di guardare gli altri, spinti da una sorta di pulsione ossessiva, fa tutt’uno con quella componente, per così dire, cinica, insita nell’osservare in quanto tale, nell’identificazione con una istanza osservativa privilegiata e onnipotente, che assiste come dall’alto allo spettacolo delle miserie del mondo;[xxiii] ma nello stesso tempo, rivela forse a monte un sostanziale senso di impotenza, e ricorda come il gesto di un assassino potenziale. O meglio, il voyeurismo tipico del fotografare può essere associato alla costellazione sado-masochistica che a volte si ritrova anche in certi assassini. Lo ricordo perché il motivo del fotografo assassino è stato spesso sfruttato soprattutto dal cinema, a cominciare da L’occhio che uccide (1960) di Michael Powell, in cui il protagonista ammazza le donne con un’arma nascosta nella macchina fotografica, così che egli riesce a fotografare e spiare gli ultimi istanti della vittima, osservando letteralmente la morte riflessa nei suoi occhi.

Il film – nota la Sontag – presuppone una connessione tra impotenza e aggressività, tra occhio professionale e crudeltà, che porta alla principale fantasia collegata con la macchina fotografica. La macchina come fallo è, al più, una fragile variante dell’inevitabile metafora che tutti tranquillamente adoperano.[xxiv]

Quello del film di Powell è certo un caso estremo, ma esso segnala che esiste nel gesto indiscreto e curioso, e appunto, vampiresco del fotografare qualcosa che viene vissuto a volte come patologico. Continua la Sontag:

- Tuttavia l’atto di fare una fotografia ha qualcosa di predatorio. Fotografare una persona equivale a violarla, vedendola come essa non può mai vedersi, avendone una conoscenza che essa non può mai avere; equivale a trasformarla in oggetto che può essere simbolicamente posseduto. Come la macchina fotografica è una sublimazione della pistola, fotografare qualcuno è un omicidio sublimato, un omicidio in sordina, proprio di un’epoca triste, spaventata.[xxv]

Ciò trova un concreto corrispettivo nel fastidio, di cui si diceva, che molta gente prova ad essere fotografata, soprattutto di sorpresa: si ha infatti come la sensazione di venire violati nella propria intimità, o meglio, nella propria essenza individuale, nella propria identità, appunto come se ci venisse davvero rubata l’anima.

2. Meccanismi di difesa e implicazioni psicopatologiche del fotografare

A questo punto riprendiamo e sviluppiamo un motivo che abbiamo già incontrato, quello della fotografia come meccanismo di difesa, che ci riconduce nell’orizzonte dell’arte come riparazione. Credo del resto che sotto molti aspetti la fotografia concentri e in qualche misura amplifichi funzioni che sono tipiche dell’arte in generale. Vediamo quindi di riassumere i punti principali:

a) il fotografare sembra innanzi tutto condensare un bisogno di controllo sulla realtà che passa attraverso un processo di conoscenza dell’oggetto di cui l’arte e la letteratura costituiscono varianti più complesse ma in fondo meno esplicite e dirette:

Fotografare — osserva ancora la Sontag — significa infatti appropriarsi della cosa che si fotografa. significa stabilire con il mondo una relazione particolare che dà una sensazione di conoscenza, e quindi di potere.[xxvi]

b) Come la fotografia anche l’arte in generale vuole essere poi qualcosa oltre la morte, che ruba, sottrae alla morte porzioni, frammenti, istanti di vita e fantasmi di essa...

c) Anche nell’arte, come nella fotografia, c’è poi qualcosa di vampiresco: queste fotografie che fermano, uccidono la realtà ad ogni scatto, che a volte sembrano obbedire ad una vera e propria follia omicida sono un po’ l’immagine enfatizzata, il corrispettivo tecnologico dell’artista che fruga tra la sofferenza degli uomini, cercando modelli, pretesti per i suoi quadri o i suoi romanzi (Poe, Proust...).

d) Nell’idea e nella pratica della fotografia è inoltre implicito un altro meccanismo tipico dell’arte e della letteratura in generale. Mi riferisco all’ideale, già ricordato, di un’osservazione distaccata e superiore dei fatti, che fa della vita e dei suoi dolori solo l’occasione per una contemplazione estetica. Chi fotografa, infatti, deve essere presente, è questa una conditio sine qua non, ma al tempo stesso la sua è una ‘non presenza’, una presenza, per così dire, solo tecnica e non emotiva. Il fotografo non è, e non può essere, coinvolto dai fatti, egli si limita a documentarli. È questo un elemento imprescindibile, costitutivo, che non possiamo trascurare: “il fotografo – scrive Arnheim – deve essere dove si svolge l’azione”, cioè deve essere presente, dentro alla scena, parte di essa; “tuttavia, – aggiunge – quando si scattano foto, si trasforma la vita e la morte in uno spettacolo che va osservato con distacco”.[xxvii] Notava a sua volta Susan Sontag, citando esempi di immagini memorabili in cui il fotografo ha ripreso eventi altamente drammatici invece di cercare di evitarli:

Fotografare è essenzialmente un atto di non intervento [...] Chi interviene non può registrare, chi registra non può intervenire.[xxviii]

È questo anche l’ideale di Kafka e di tutti i malati di letteratura: essere partecipi, dentro la scena della vita, magari come protagonisti, e al tempo stesso spettatori imparziali, freddi e distaccati, che osservano le cose al sicuro dietro un sipario di onnipotenza.

Se le cose stanno così, si possono capire certe implicazioni psicopatologiche del (bisogno di) fotografare, soprattutto quando esso diviene una sorta di irresistibile coazione (come di chi vive con la macchina fotografica in mano, che vede e osserva il mondo come una perenne occasione di fotografia): è un tipico meccanismo di difesa, di cui ho parlato anche a proposito della scrittura, e che fa capo a quello spettatore imparziale di cui dicevo prima: in questo modo la realtà finisce per non esistere se non per e nella sua rappresentazione.[xxix] Su questo motivo sono esemplari le pagine di Calvino, che segnalano del resto come questa coazione ossessiva del fotografo, che vorrebbe fissare e registrare praticamente ogni momento della realtà e ogni frammento del mondo fa parte, in fondo, della logica stessa della fotografia, o almeno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può, e per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo quanto più fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento della propria vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia.[xxx]

E sarà proprio quest’ultima la via intrapresa dal suo personaggio, che decide di fotografare l’oggetto del suo amore in tutte le pose, a tutte le ore del giorno e della notte, incessantemente. E a chi gli contestava questa singolare mania, rispondeva:

È una questione di metodo. Qualsiasi persona tu decida di fotografare, o qualsiasi cosa, devi continuare a fotografarla sempre, solo quella, a tutte le ore del giorno e della notte. La fotografia ha un senso solo se esaurisce tutte le immagini possibili.[xxxi]

(Anche in questo caso comunque si registra una precisa corrispondenza con certe funzioni della letteratura, soprattutto di quella autobiografica: si scrive la propria vita per darle un senso, per sottrarla alla inconsistenza e alla precarietà di un incessante trascorrere. Si pensi alle parole di Zeno nel Vecchione: “Mi pare di non aver vissuto altro che quella parte di vita che descrissi.”)

Nel fotografare c’è poi un’identificazione sia con l’oggetto fotografato (la vittima, la vittima metaforica del fotografo oppure quella reale dell’evento tragico che il fotografo spesso, troppo spesso documenta) sia con l’aggressore, che in casi estremi può essere il fotografo stesso. In questa duplicità sta dunque un doppio appagamento su di un registro, come si diceva, sado-masochistico. E ciò spiega l’ambiguità di fondo, tanto spesso denunciata, di certi servizi fotografici, che sembrano (dichiarano di) fare appello alla pietà, ma che in realtà a volte indulgono un po’ troppo ad un certo gusto del macabro o dell’orrore. Inutile ricordare che ciò incontra, del resto, il favore del pubblico, a sua volta dimidiato dalla stessa ambivalenza.

Anche in relazione a quanto si diceva a proposito di quel meccanismo di difesa onnipotente che è parte integrante dello statuto del fotografo come ‘spettatore disinteressato’, possiamo dire infine che il bisogno stesso di fotografare corrisponde ad un processo psichico che può essere così sintetizzato: ho paura del mondo e io allora lo fotografo, perché fotografarlo vuol dire bloccarlo, disinnescarne le potenzialità offensive, in quanto la realtà fotografata, per quanto brutta e violenta, per quanto paurosa, non ci può più offendere (anzi, la possiamo ammirare, trasformandola in un evento estetico). Ma, soprattutto, fotografare vuol dire, nell’operare stesso della macchina fotografica (uno scatto dopo l’altro), parcellizzare la realtà, inquadrarla, sezionarla, smontarla, pezzo per pezzo, momento per momento; quel tutto, quella continuità che in quanto tale ci sovrasta e ci annienta, noi la trasformiamo in qualcosa di controllabile, di ordinato in sequenze separate: ecco il gesto di difesa onnipotente: io fermo il mondo, che viene ridotto all’interno del mio obbiettivo in una successione di fotogrammi che io stesso ho scelto. In questo modo ciò che appariva come un limite insopprimibile della fotografia (la quale, si diceva, cancellando la continuità e la processualità del reale, finisce per negare e uccidere la realtà stessa) si trasforma in una delle sue maggiori potenzialità difensive.

A questo punto, e a questo proposito, vien fatto di pensare alle differenze tra fotografia e cinema. Il film, da una parte, sembra essere più aderente al fluire ininterrotto della realtà, anche se poi ogni film finisce inevitabilmente per ritagliare solo delle sequenze, che soltanto il montaggio fa apparire conseguenti e continue e comunque solo per la durata del film; dall’altra, proprio a causa di questo flusso ininterrotto di immagini, esso rischia di impedire l’elaborazione psichica connessa con la parcellizzazione delle sequenze, fotogramma per fotogramma, di cui si diceva. Penso in particolare ad una penetrante affermazione di Kafka, che diceva che “il cinema impedisce di guardare” perché le immagini “si impadroniscono dello sguardo e allagano la coscienza.”[xxxii]

Tornando alla fotografia, questo meccanismo di difesa, che ritroveremo, per certi aspetti, amplificato sia nel momento dello sviluppo e della stampa che in quello successivo e conclusivo, quando il fotografo può contemplare a suo agio le immagini da lui riprodotte, questo meccanismo, dicevo, agisce dunque già quando egli progetta di diventare, e diventa effettivamente fotografo: nel caos e nella violenza del mondo, di quel mondo che gli fa paura, lui non va indifeso allo sbaraglio, ci va armato della sua macchina fotografica, che gli dà sicurezza e protezione. Ciò, a volte, (sto pensando ai fotografi nelle missioni di guerra) si traduce in qualcosa di istituzionalmente riconosciuto: il fotografo ha infatti uno speciale lasciapassare e gode di uno status appunto protetto. Ci sono poi precise testimonianze di reporter che confermano questo senso di (falsa) sicurezza e quasi di invulnerabilità dato loro dalla macchina fotografica. E nei casi, purtroppo non infrequenti in cui essi restano uccisi, l’evento desta anche in noi un senso di stupore profondo, prima ancora che di pietà, perché sentiamo che è avvenuto qualcosa di non previsto né prevedibile, che un patto è stato infranto. Fatto sta che con la macchina fotografica in mano l’uomo diventa un altro, uno che controlla e domina la situazione. Non solo, secondo un meccanismo che abbiamo già ricordato più volte, è un po’ come se tutto quel caos, quel dolore, quel sangue, quella violenza, che fino ad un attimo prima lo avevano sconcertato e spaventato fosse ora solo un pretesto, un’occasione per la ripresa, e gli fosse offerto appunto come spettacolo. Si vede allora come la spettacolarizzazione del caos, del dolore, della morte non sia soltanto un dato, per così dire, tecnico e accessorio, legato alla situazione oggettiva di chi fotografa, o soltanto un inevitabile e quasi indesiderato effetto collaterale, ma faccia parte del suo progetto, sia qualcosa di iscritto nel fatto stesso di scegliere di essere fotografo (come di essere artista, del resto).

Questo processo tuttavia trova il suo naturale compimento solo nelle fasi successive. Infatti, come dicevo, sviluppare, stampare, correggere, ingrandire, velare, sezionare, e poi guardare, osservare, studiare i risultati così ottenuti è il punto di arrivo di un gioco esaltante, che permette letteralmente di riscrivere la realtà del mondo. Insomma la fotografia si configura come un meccanismo di difesa onnipotente prima, durante e dopo il suo stesso operare.

Consideriamo ora una situazione più specifica, quando cioè il campo dell’obbiettivo del fotografo via via si stringe e si concentra su una determinata figura. E pensiamo in particolare allo speciale rapporto che si istituisce con l’oggetto amato/odiato, che viene fotografato ripetutamente, in tutte le pose, in tutte le occasioni, con una frenesia che è l’espressione del nostro desiderio incontenibile: l’oggetto sembra appartenerci di più e meglio, è un modo per controllarlo e dominarlo, per possederlo fino in fondo (ah, la paura che ci sfugga! ed ecco che noi lo blocchiamo in quelle mille pose che ci guardano senza poter opporre alcun rifiuto...). Su questo aspetto sono davvero illuminanti le pagine di Calvino, dove l’associazione tra sessualità e fotografia è ampiamente esplorata, sia a livello implicito che esplicito, sia come seduzione che come possesso: in certe situazioni fotografare sembra davvero un modo, l’unico, per possedere e godere dell’oggetto. Al di là della pornografia esplicita, al di là dei nudi più o meno artistici, la gamma e i gradi della perversione fotografica sono davvero pressoché infiniti, e partono da lontano: come non ricordare, per esempio, l’ambiguità violenta dell’innocenza esibita e compiaciuta delle bambine seminude di Lewis Carrol?

In un contesto decisamente meno perverso, secondo una felice espressione di Lalla Romano, il fotografare l’oggetto d’amore da parte di un innamorato può talvolta essere considerato letteralmente come un atto di adorazione: una formula che dà tutto il senso di un’osservazione che si fa contemplazione rituale, con quanto c’è in questo termine appunto di protratto ed enfatico, che trasforma l’obbiettivo in uno strumento quasi religioso: “lei sapeva che quella foto era un atto (per quanto contemplativo) di adorazione...”[xxxiii] scrive infatti Lalla Romano a proposito di una bellissima fotografia che il padre fece alla madre.

Ma rimanendo all’interno delle particolari dinamiche che possono caratterizzare la relazione del fotografo con il suo oggetto, date le note implicazioni magiche connesse comunque alla riproduzione di immagini, fotografare può essere anche un modo per deturpare, ferire, violentare, o addirittura uccidere, più o meno simbolicamente la persona rappresentata. Naturalmente anche in questo caso la fotografia resta comunque una violenza o un assassinio che si può perpetrare impunemente, e ripetere, senza timori, con il nobile alibi, per giunta, dell’arte o quanto meno dell’hobby innocente.

Ma si pensi al piacere successivo, quando, al riparo da occhi indiscreti, in quella solitudine che anche per Barthes è in qualche modo consustanziale al fatto di guardare le nostre fotografie, abbiamo l’opportunità di manipolare e contemplare quell’oggetto amato/odiato, desiderato/temuto, che ora è in nostro potere, di cui ne possiamo osservare ogni particolare, magari ingrandito: oggetto lascivo del desiderio, oggetto spogliato, indifeso, che noi scrutiamo e frughiamo con la lente impura della nostra voglia di amore o di morte.

Ma la componente voyeuristica dello spiare, dell’osservare senza essere visto salta fuori soprattutto nei giochi segreti della camera oscura, (con “il sottile piacere delle manipolazioni alchimistiche” di cui parla anche Calvino),[xxxiv] in quella solitudine lasciva che il termine stesso di oscuro sembra direttamente evocare: è lì che si compie il peccato di un possesso osceno, impudico: dove il corpo è dato nella sua passiva, aperta, ostentata nudità... E tutto questo è tanto più vero e più eccitante quanto più, suggestionato dal risvegliarsi di quel potere antico della magia dell’immagine, il fotografo sente dentro di sé che la figura coincide in parte con la persona reale, che si è trasferita dentro la carta: la sua stessa anima è ora lì in sua balia nella trasparenza traslucida di quel foglio ancora umido.

È evidente che in tutto questo osservare, scrutare, sezionare, ingrandire, ritagliare c’è anche qualcosa di macabro, oltre che di osceno, che ricorda l’arte perversa di certi chirurghi o di certi assassini sezionatori di cadaveri. O meglio, come abbiamo in parte già visto, c’è in tutto questo qualcosa di necrofilo, alla lettera, come di chi non è in grado di possedere nella realtà l’oggetto del desiderio e lo possiede da morto, per non sentirsi rinfacciare la propria sostanziale impotenza.

Si dirà invece che l’idea della stampa, della moltiplicazione all’infinito dell’oggetto amato richiama finalmente una creatività felice e solare, libera e potente: è bello riprodurre mille volte l’immagine del nostro amore, ingrandirla in un poster sul muro della stanza, oppure ritagliarla nel formato più confacente, per inserirla nel portafogli, in un libro, nel diario di scuola — quel volto che amiamo e che noi riproduciamo con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito di devozione di chi scrive mille volte il nome dell’amata sul quaderno, sul muro, sulla sua stessa pelle. È anche questo un modo per gridare al mondo il nostro amore e la nostra felicità... È vero, ma questa creatività felice è soprattutto qualcosa di a posteriori, di successivo ed esterno all’essenza della fotografia, qualcosa che si brucia e si consuma nell’atto stesso del suo prodursi, e che in fondo non ha niente a che fare con il gesto intrinseco del fotografare, con quanto v’ha in esso di violento e disperato. Perché in fondo (e con questo torniamo al motivo iniziale del nostro intervento) il viso che ci sorride dell’amata, sappiamo che è un viso che non ci appartiene più, che non le appartiene più, è qualcosa di passato, di morto, soprattutto di muto, che difficilmente riesce poi a comunicarci il senso vivo dell’emozione di cui la foto voleva essere una prova. Non solo, quella foto che abbiamo tra le mani ora evoca anche l’immagine, a sua volta perduta e morta di noi quando l’abbiamo scattata, di quel giorno e di quell’ora, di quelle speranze, di quelle emozioni ormai perse per sempre. Insomma, risulta davvero difficile connettere alla fotografia qualcosa di assolutamente sereno: c’è infatti sempre quanto meno il rischio che la felicità stessa che l’ha ispirata, nella sua riproduzione e nella successiva contemplazione, si trasformi in un vago senso di nostalgia e di rimpianto.

C’è poi un’altra componente che rende psicologicamente interessante il nostro rapporto con la fotografia. È l’idea che l’oggetto fotografato, una volta stampato, osservandolo e scrutandolo, ricorrendo magari a qualche artificio tecnico, sia capace di rivelarci una verità che diversamente resterebbe nascosta: l’occhio meccanico dell’obbiettivo che vede di più e meglio dell’occhio umano, cogliendo frammenti di verità che altrimenti sfuggono. Non penso tanto a Blow-up, (l’ingrandimento che riesce a rivelare qualcosa che neppure il fotografo aveva visto, una realtà dunque che la macchina stessa ha catturato autonomamente, — con quanto v’è in questo di oggettivamente perturbante). Penso piuttosto a ciò che osserva acutamente Barthes, a proposito di certe fotografie, che a volte sono in grado di rivelare in noi la presenza di un antenato:

- Ma ecco una cosa più insidiosa, più penetrante della somiglianza: a volte la Fotografia fa apparire ciò che non si coglie mai di un volto reale (o riflesso in uno specchio): un tratto genetico, il pezzo di se stessi o d’un parente che ci viene da un ascendente.[xxxv]

Ma questo mi ricorda anche i cosiddetti ritratti di famiglia di F. Galton, ottenuti sovrapponendo sulla stessa lastra più volti, in modo che risultassero più evidenti le somiglianze familiari. Con questo procedimento — notava Freud, paragonando questa tecnica alla condensazione onirica, “i tratti comuni spiccano più netti, mentre quelli che non concordano si cancellano a vicenda e risultano nel quadro indistinti”.[xxxvi]

È questa del resto una particolare variante del motivo ricorrente del ‘ritratto rivelatore’, in grado di mostrare, al di là di ogni possibile astuzia dissimulatoria, l’anima vera di un uomo. E che ciò possa avvenire, non solo attraverso l’arte lenta e sapiente della pittura, ma anche e forse soprattutto grazie al potere rivelatorio della fotografia, per quel che di magico e sorprendente si nasconde nella sua natura esclusivamente meccanica, è cosa assai significativa, e non tardò a stupire gli spiriti più avvertiti. Proprio di questo parla anche Hawthorne, l’autore dei Ritratti profetici, nell’episodio del dagherrotipista nella Casa dei sette abbaini. La sostanziale malignità del colonnello Pyncheon, che egli è sempre riuscito a dissimulare attraverso i suoi modi cortesi, viene impietosamente e definitivamente rivelata dal suo ritratto fotografico. Infatti:

- La semplice luce del cielo aperto ha un meraviglioso intuito. Mentre noi crediamo che dipinga soltanto la mera superficie, essa in realtà fa emergere il carattere segreto con una veridicità che nessun pittore oserebbe riprodurre, se pure sapesse scoprirla.[xxxvii]

Questo loro carattere rivelatorio rende ancor più complicato e più intenso il processo di identificazione con le nostre fotografie. Infatti, l’Io rappresentato è, sì, per noi irrimediabilmente passato e morto, ma il fatto di vederlo ora in questa prospettiva che trascende la nostra concreta realtà di individui, con quanto v’è in essa di precario, di limitato e magari di falso, fa sì che la fotografia (magari proprio quella fotografia) ci consenta di ritrovare un’unità più antica e sostanziale: qualcosa che ci lega appunto ad una dimensione lontana, che, se da un lato limita e, per così dire, annega la nostra individualità, dall’altra la dilata in un orizzonte al di là del tempo, dove anche il bene e il male, il vero e il falso si stemperano e finiscono per perdere parte della loro irritante, e in fondo irrilevante, puntualità — un po’ come avviene nei ritratti sovrapposti di Galton, dove anche l’emergere dei contorni più netti fa parte comunque di un alone indistinto.

NOTE

NOTE[i] D’altra parte, a differenza forse di altre discipline artistiche, che conservano in parte il privilegio di un certo esclusivo retaggio, la fotografia, nonostante i suoi professionisti e i suoi specialisti, sia a livello pratico che teorico, è entrata così massicciamente nella realtà di ciascuno, che anche il non addetto ai lavori è indotto ad avanzare le sue riflessioni. Inoltre, la psicologia e la psicoanalisi non solo hanno da sempre rappresentato un ottimo alibi preventivo per incursioni in territori non sempre familiari, ma attraverso il loro particolare punto di vista possono effettivamente mettere in luce aspetti altrimenti trascurati.

[ii] R. Barthes, La camera chiara, tr. it. Torino, Einaudi, 1980, p. 11

[iii] Ibid., p.16.

[iv] Ibid., p. 33.

[v] Ibid., p. 98.

[vi] Su questo si veda in particolare C. Assouly-Piquet, Le retour du mort, “Critique”, 1985 (459/460).

[vii] I. Calvino, L’avventura di un fotografo, in Gli amori difficili, Torino, Einaudi, 1970, p. 35.

[viii] Ibid., p. 38.

[ix] S. Sontag, Sulla fotografia, tr. it. Torino, Einaudi, 1978, p. 15.

[x] Entrambi gli argomenti meriterebbero una trattazione specifica più ampia, che qui tuttavia assumerebbe un carattere eccessivamente digressorio.

[xi] Più suggestiva, se mai, appare la “bizzarra idea di fotografarsi nell’estremo atteggiamento”, cioè fingendosi morto, del nostro Capuana, che a sua volta si dilettava sia di fotografia che di spiritismo. Li chiamava “ritratti profetici”. Questa ed altre informazioni si possono trovare nella tesi laurea di Maurizio Marchesi, Fotografia e occultismo in Italia 1839-1913, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia nell’anno accademico 1991-92. Quanto all’idea di fotografarsi fingendosi morti, bisogna dire che si tratta di un vero e proprio (e ricorrente) archetipo nella storia della fotografia, che troviamo addirittura in uno dei suoi primissimi esemplari. È infatti datata 18 ottobre 1840 la terrificante versione fotogenica dell’autoritratto in forma di annegato dello sfortunato protofotografo parigino Hippolite Bayard, a cui nessuno, come è noto, rese allora il dovuto merito per la sua fondamentale scoperta (prima di Daguerre e di Niépce) che gli consentiva di fotografare direttamente sulla carta. (cfr. A. Gilardi, Storia sociale della fotografia, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 6-7)

[xii] Cit. in M. Milner, La fantasmagoria. Saggio sull’ottica fantastica, tr. it. Bologna, Il Mulino, 1989, che dà un certo spazio a queste ricerche. Si veda anche J. Clair, Medusa. L’orrido e il sublime nell’arte, trad. it. Milano, Leonardo, 1989.

[xiii] Cit. in M. De Micheli, Il disagio della civiltà e le immagini, Jaca Book, 1981, p. 46.

[xiv] Penso, per esempio, alla selezione fotografica di Andres Serrano, The Morgue, di cui parla M. Brisebois in Ars Moriendi: Andres Serrano, in Identità e alterità. Figure del corpo 1895/1995, La Biennale di Venezia, Marsilio, 1995.

[xv] Potrebbe essere altrimenti la testimonianza di un’assai problematica e conflittuale relazione intercorsa tra il vivo che fotografa e il morto che è fotografato (ho in mente certe pagine del Male oscuro di G. Berto)

[xvi] Non dimentichiamo che si sta parlando qui della foto come oggetto, cioè del ritratto della persona amata che guardiamo dopo la sua scomparsa. Molto diverso è invece il caso di chi utilizza il ritratto, nel senso del fare il ritratto (sia pittorico che fotografico), della persona morta o che sta per morire. Ricordo, da un lato, l’episodio raccontato da Zola ne L’oeuvre del pittore che dipinge il figlio morto (dove il processo del lutto coincide tragicamente e cinicamente con il lavoro dell’artista); ricordo, dall’altro, il diffusissimo gesto di pietà filiale di chi è preso dal desiderio di fotografare le persone molte anziane, pensando all’imminenza della morte: in questo caso la fotografia, o meglio il fotografare, agisce anche come un lavoro del lutto anticipato.

[xvii] Interessanti al riguardo le osservazione della già citata Assouly-Piquet, che richiama, a questo proposito lo statuto ambiguo della fotografia, la quale con il suo “gioco indefinito di morte e resurrezione” si situa “nel cuore di un tentativo di raddoppiamento che designa l’impossibilità di un lavoro del lutto”: in questo caso infatti, secondo l’autrice, il “lavoro del lutto non si può fare. Il processo di simbolizzazione si inverte, e libera un sentimento di perturbante. L’oggetto assente diventa fantasma, con quanto v’è in esso di verità, di essenzialità, è apparentemente vivo, e tuttavia irrimediabilmente morto” (p. 815)

[xviii] Si apre con ciò la possibilità di rileggere il motivo del doppio (di cui la fotografia è chiaramente una variante) e del suo costante rapporto con la morte in una prospettiva che ne ripristina a tutti gli effetti l’antica valenza di difesa. Il fatto che il sosia si riveli spesso come l’immagine della nostra morte, al di là dell’indubbio effetto perturbante che questo comporta (un perturbante tuttavia che nella fotografia è molto attenuato, come attenuata è del resto l’immagine stessa della nostra morte) costituisce infatti un mezzo indispensabile e in un certo senso unico per consentirci di elaborare quel trauma.

[xix] R. Barthes, op. cit., p. 15.

[xx] S. Sontag, op. cit., p. 98.

[xxi] Senza contare il paradosso, richiamato da Barthes, per cui il Monumentum che la fotografia è in grado di innalzare è per la materia stessa in cui viene prodotto (la carta) quanto di più caduco e deperibile si possa immaginare ed è quindi destinato ad una scarsissima durata.

[xxii] Naturalmente questo elemento è molto più accentuato nelle fasi successive, quando la foto è stata scattata e il fotografo o chi per lui può osservarla a suo piacere.

[xxiii] “Come il voyeurismo sessuale [il fotografare] è un modo per lo meno tacito, ma spesso esplicito, di sollecitare ciò che sta accadendo perché continui ad accadere. fare una fotografia significa avere interesse per le cose quali sono, desiderare che lo status quo rimanga invariato (almeno per tutto il tempo necessario a cavarne una buona foto), essere complici di ciò che rende un soggetto interessante e degno di essere fotografato, compresa, se l’interesse consiste in questo, la sofferenza e la sventura di un’altra persona.” (S. Sontag, op. cit, p. 12)

[xxiv] S. Sontag, op. cit., p. 13.

[xxv] Ibid., p. 14.

[xxvi] S. Sontag, op. cit., p. 4.

[xxvii] R. Arnheim, Sulla natura della fotografia, in Intuizione e intelletto. Nuovi saggi di psicologia dell’arte, tr. it. Milano, Feltrinelli, 1987, p. 130.

[xxviii] S. Sontag, op. cit., p.11.

[xxix] Esito estremo di questo processo, allargato anche alla prospettiva dello spettatore qualunque, quello passivo che non gode dunque del privilegio di cui si diceva, è quello della televisione nel mondo di oggi: un fatto che non sia registrato dalla TV non esiste; e viceversa un evento finto visto in TV acquista una precisa realtà.

[xxx] I. Calvino, op. cit., p. 37.

[xxxi] Ibid., p. 43.

[xxxii] F. Kafka, Confessioni e diari, a cura di E. Pocar, Milano, Mondadori, 1972, p. 1026.

[xxxiii] L. Romano, Lettura di un’immagine, Torino, Einaudi 1975, p. 46.

[xxxiv] I. Calvino, op. cit., p. 35.

[xxxv] R. Barthes, op. cit., p. 103.

[xxxvi] S. Freud, III, pp. 271-2.

[xxxvii] N. Hawthorne, La casa dei sette abbaini, tr. it. in Opere scelte, Milano, Mondadori, 1994, p. 844. Potrebbe sembrare che qui il potere rivelatorio della fotografia sia in relazione alla sua capacità di cogliere, per così dire, quei lapsus espressivi di cui parla anche la fisiognomica e che di solito sfuggono alla nostra attenzione. In realtà in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di più profondo e di più inquietante, perché non si tratta, nell’esempio citato, di un’istantanea, in grado appunto di catturare ciò che sfugge all’occhio umano, ma di un dagherrotipo coi suoi tempi lunghissimi. Ed è noto che i tempi lunghi della posa se mai tendono a cancellare gli elementi transitori, gli accidenti emotivi, per fissare solo i tratti salienti. In questo caso, dunque, ciò che il ritratto del colonnello Pincheon rivela è davvero la sostanza della sua anima.

Etichette: comunicazione, estetica, fotografia, letteratura, Stefano Ferrari, traduzione, Umberto Eco, vita

...e tu?

...e tu?