~ Quel maledetto matto di Dino Campana

Contiene opere tratte da (clicca i titoli):

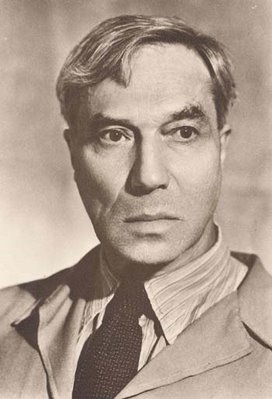

Dino Campana

[Da un articolo di Olivia Trioschi]

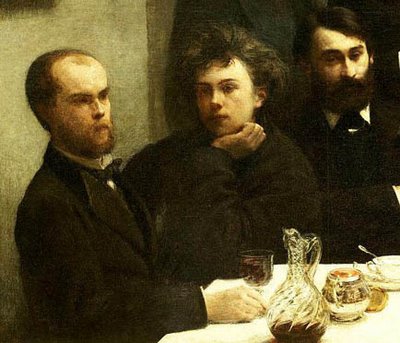

La ricerca della poesia "maledetta" - quella che vuole andare oltre il sensibile, l'intellegibile, il visibile - ci conduce in luoghi e tempi molto diversi tra loro. Partiti dalla metà dell'Ottocento e dalla Francia, dove per la prima volta Baudelaire fece piazza pulita delle norme che tradizionalmente presiedevano al fare poesia, conservandone solo il meraviglioso involucro - la tecnica, la perfezione formale, l'arte di concentrare una sola vibrante intuizione in versi purissimi - per potervi mettere dentro tutta l'angoscia dell'uomo moderno, quell'angoscia che nessuno aveva ancora avuto il coraggio di mettere a nudo in modo tanto spietato (e pagando con la vita la sua arte), si approda poi ai suoi più grandi epigoni: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e tutti i loro compagni di salotti letterari, banchetti e orge. Poeti diversissimi tra loro, eppure tutti "maledetti": dalla poesia, più che dalla vita.

Infine si sbarca in America e si incontra Poe, che tutti i francesi riconoscevano loro maestro; e sempre in America, dopo un salto di un secolo, ci si trova di fronte l'enfant terrible del rock, Jim Morrison, poeta e Re Lucertola dalla voce potente e incantatrice.

Ma ora torniamo nuovamente indietro nel tempo, e vicino vicino nello spazio.

Marradi, grosso paese in provincia di Firenze, 1885. Il 20 agosto nasce Dino Campana da Giovanni, maestro elementare, e Francesca Luti, detta Fanny.

La maledizione è sbarcata sul suolo italiano. Non quella imparaticcia degli scapigliati, che un paio di decenni prima avevano portato un po' della bohéme parigina a Milano, urlando ai quattro venti le loro giovanili intemperanze e ribellioni per poi venire tutti, tranne qualche raro caso, tranquillamente riassorbiti nei salotti buoni della borghesia intellettuale.

Dino Campana fu e rimane un esiliato, un reietto, una presenza quanto meno scomoda e difficilmente catalogabile nei cassetti pre-etichettati dei nostrani contenitori di storia della letteratura. Perché? Vedremo, vedrete. Campana è poeta assai denso, va aggirato con circospezione; Campana fu un uomo complicato, non lo si poteva avvicinare troppo in fretta. E poi esiste la leggenda di Dino Campana il matto - il mat, a Marradi - che come tutte le leggende contiene sentieri di verità che nascostamente si innestano su autostrade di invenzioni: una leggenda in cui svettano gli episodi clamorosi, i colpi di scena, le fughe e le prigioni, mentre la poesia e la vita restano dimessamente in secondo piano.

I primi, ma proprio i primissimi, anni di Campana sono piuttosto normali: frequenta le scuole elementari a Marradi, poi viene iscritto al collegio dei Salesiani di Faenza, dove studia al ginnasio. Nel 1900 è iscritto alla prima classe del liceo classico di Faenza, e fa il pendolare tra casa e scuola.

Quell'anno, secondo la testimonianza del padre, si manifestano i primi preoccupanti segni di disturbi nel comportamento del ragazzo. Ha frequenti scoppi d'ira ed è molto violento, specie con la madre: una donna molto silenziosa, spesso irritata, che mostra a sua volta, nella tendenza ad allontanarsi periodicamente da casa, una buona dose di stranezza. A scuola lo prendono in giro per le sue stramberie. Inevitabilmente, alla fine dell'anno viene bocciato.

La carriera scolastica di Dino Campana procede ugualmente, alla meno peggio, e in effetti il poeta arriva alla sospirata (dal padre) licenza liceale nel 1903. Dopo di che, con una scelta quanto mai distante dalle sue aspirazioni e dai suoi interessi, si iscrive alla facoltà di Chimica pura dell'Università di Bologna. Nel frattempo hanno avuto inizio i vagabondaggi e le fughe: la prima volta succede proprio durante l'ultimo anno di liceo. Partito a piedi per chissà dove, viene arrestato e imprigionato a Parma dopo vari incidenti e risse. Dino ha diciotto anni, capelli e barba biondo rossi, occhi azzurri. Scriverà più tardi nei Canti Orfici, probabilmente parlando di se stesso: "Faust era giovane e bello, aveva i capelli ricciuti".

I primi anni di università sono un vero disastro: non riesce a sostenere neppure un esame e frequenta prevalentemente le lezioni di Lettere. Il padre decide allora di mandarlo a Firenze presso uno zio magistrato, poi lo richiama a casa, e la tensione in famiglia si fa sempre più vistosa. Nel 1906, dopo una nuova fuga a Genova - che diventerà col tempo uno dei luoghi mitici di Campana - lo fa visitare da un illustre specialista affinché questi ne autorizzi l'internamento in manicomio al compimento del ventunesimo anno, cioè di lì a qualche mese. Dino tenta una fuga ma viene riacchiappato in Francia e rispedito a Marradi e poi a Imola, dove si aprono per lui, per la prima volta, le porte del manicomio. Stabilita la sua infermità mentale dopo un periodo di osservazione durato un mese, i medici decretano per Dino la perdita dei diritti civili e impongono la nomina di un tutore nella persona del padre; il quale, infine, accetta di farlo tornare a casa sotto la sua custodia. Comunque, Dino Campana è ormai ufficialmente matto, e d'ora in poi i suoi compaesani cercheranno con ogni mezzo di liberarsi della sua fastidiosa presenza. Di buon grado, dunque, la questura gli rilascia, l'anno dopo, un passaporto speciale per Buenos Aires.

Che fosse un poeta, a quell'epoca, non lo immaginava nessuno. Lui scriveva, forse già da qualche anno, versi, pensieri e prose su un quaderno che verrà ritrovato e pubblicato da un suo biografo molti anni dopo, rivelando come alcune idee portanti e centrali della poetica campaniana fossero presenti fin dall'inizio nei suoi scritti, venendo poi costantemente rielaborate in vista della composizione del libro unico, i Canti Orfici appunto. Ma la storia degli inediti campaniani è lunga e complicata, e non manca di offrire significative particolarità: come ad esempio il fatto che questo stesso quaderno saltò fuori per caso da una cassa di libri e vecchie cose che i familiari di Campana tenevano in soffitta senza che balenasse loro l'idea di mostrarla a qualche studioso di letteratura. E sì che nel 1942, anno del ritrovamento, l'opera di Campana - defunto da tempo - aveva già attirato l'attenzione di editori e critici. Come spiegare tanta incuria da parte di coloro che, a regola, più dovevano avere a cuore l'eredità di Dino? Forse che le ombre gettate dai matti sono più lunghe di quelle degli altri, e più nere, e si teme che possano oscurare tutto ciò che lambiscono?

Nel 1909 Campana ancora aspetta che vengano sbrigate le pratiche per l'imbarco verso il "nuovo mondo", meta agognata per liberarsi da quello vecchio che lo incatena e del quale proprio lui, il matto, vede con lucidità le brutture, le miserie, le ipocrisie.

I viaggi di Dino Campana sono in realtà un viaggio solo, sempre lo stesso: una fuga verso cieli sconfinati e limpidi sotto i quali l'uomo possa sentirsi libero e liberamente inserito in una Natura forte, potente, primitiva. Per questo una delle sue mete d'elezione è Genova, città aperta sul mare nei cui porti vivono uomini dalle braccia robuste e donne dagli enormi seni che accendono i sensi; città moderna e antica, che unisce il fascino dell'avventura all'eterna delusione del ritorno. Città che sintetizza il ciclo senza fine della vita e della morte: quelli autentici, non quelli edulcorati della borghesia.

Mentre aspetta Campana si cimenta nella pittura, attività che gli è assai congeniale e di cui si trovano non poche tracce nei suoi versi e nei suoi scritti. Un appunto trovato su un altro di quegli inediti le cui vicende starebbero egregiamente in una spy-story recita "ad ogni poesia fare un quadro". Una riga, poche parole: che bastano, però, a far intendere in che modo Campana si ponesse nei riguardi di entrambe. Montale aveva notato come Campana cercasse di "giungere ad una completa dissoluzione coloristico-musicale del discorso poetico"; un altro critico, Guglielmino, leggendo Piazza Sarzano si domandava "come non pensare alle metafisiche 'piazze d'Italia' di De Chirico?".

Sempre mentre aspetta viene nuovamente ricoverato in manicomio, questa volta a Firenze, e finisce anche in ospedale con fortissimi attacchi di febbre. Infine, in autunno, si imbarca per l'Argentina. E scrive: "Io vidi dal ponte della nave / i colli di Spagna / svanire, nel verde / dentro il crepuscolo d'oro la bruna terra celando...". È Viaggio a Montevideo, capolavoro in versi che fa tremare al ricordo di ogni partenza.

L'avventura nel nuovo mondo dura poco: in gennaio Campana è mozzo su una nave diretta ad Anversa, poi finisce in un manicomio belga dove rimane qualche mese mentre le autorità locali e quelle italiane se lo palleggiano. Infine, con viva delusione dei suoi concittadini, torna a casa. In settembre compie, a piedi, un pellegrinaggio da Marradi al santuario della Verna, luogo delle stigmate di Francesco d'Assisi. Il diario di quel viaggio diventerà più tardi il terzo blocco dei Canti Orfici, un poema in prosa che esemplarmente riassume la poetica campaniana. Il viaggio, innanzi tutto; quel trovarsi solo al confronto con una terra inizialmente carica di storia e poi, man mano che si sale, sempre più nuda coi suoi colori vergini nell'aria rarefatta. E sulla sommità, d'improvviso spazzata dalle nebbie, ritrovare lo stupefacente nitore di colori e contorni, ritrovare l'uomo finalmente restituito a se stesso.

Di ritorno dalla mistica esperienza della Verna, Dino riprende a girovagare tra Firenze, Genova e Bologna. Intanto, nel 1912, pubblica per la prima volta alcuni testi su un giornale studentesco; l'anno dopo decide di mettere in bella copia le "novelle poetiche e poesie" che sta scrivendo da un decennio. Vuole trovare un editore. Troverà, dopo cinque anni, un manicomio. L'ultimo.

Gli ultimi anni che Campana passa nel mondo dei sani sono quelli del suo incontro, presto diventato scontro, con gli intellettuali e la letteratura ufficiale. Della quale scriverà - ovviamente negli inediti - Vo alla latrina e vomito (verità). / Letteratura nazionale / Industria del cadavere. / Si Salvi Chi Può.

Nel 1913, a Genova, gli capita tra le mani un numero di Lacerba, rivista fiorentina diretta dai futuristi Soffici e Papini. Ne rimane vivamente impressionato, tanto da cercare un contatto più diretto con loro. I programmi esposti nella rivista gli parevano quanto di più congeniale ci fosse alle sue medesime aspirazioni: spazzare via l'arte del passato, fatta di vuoti sentimentalismi e ossequi a schemi formali ormai vuoti (Uccidete il chiaro di luna! era una delle parole d'ordine del futurismo); creare un'arte nuova, a misura di un mondo dominato dalle scosse elettriche e dalla rapidità e quindi libera da regole grammaticali e di bello stile. Tutto ciò piace molto a Campana, che infatti scrive a Papini: "La vostra speranza sia: fondare l'alta coltura italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze".

Spinto dall'entusiasmo lascia Genova per Firenze, dove intende incontrare i fondatori della nuova arte. E in effetti li incontra, ne riceve generiche parole di apprezzamento unite al sottinteso fastidio di chi vuole lasciar intendere di avere ben altro da fare. Ugualmente consegna a Papini e Soffici il suo manoscritto, il suo tesoro. Loro lo sfogliano, lo spostano, lo trasportano, e infine lo perdono.

Ebbene sì, lo smarriscono in un trasloco. Salterà poi fuori, nel 1971, nella soffitta di casa Soffici. Ironia della sorte, si intitolava Il più lungo giornoe conteneva, in forma meno elaborata, il nucleo essenziale dei Canti Orfici.

Per Campana è una tragedia dalla quale non si riprenderà che a tratti e per breve tempo. Sono poi fiorite numerose leggende tragicomiche sul poeta pazzo che minacciava di morte i due responsabili del tradimento, sfidandoli a duello e indirizzando loro lettere minatorie. Ma mentre la "premiata ditta Papini & Soffici" commetteva un errore la cui portata è tuttora incalcolabile, Campana si ritrovava solo, a Marradi, a cercare di ricostruire con tenacia ossessiva la sua opera.

Da lì in poi i rapporti di Campana con la cultura ufficiale saranno sempre peggiori. Non ne accettava i compromessi e le viltà, il parlo bene di te sulla mia rivista così tu farai altrettanto, i programmi rivoluzionari enunciati a gran voce stando comodamente seduti nelle poltrone dei caffè più in voga. Avrebbe potuto benissimo dire, con Rimbaud : "Non parlatemi più di artisti. Li ho conosciuti bene, io, quei merli!". Invece scrisse: "Ci fu un tempo prima di prendere coscienza della civiltà italiana contemporanea, che io potevo scherzare. Ora questa civiltà mi ha messo addosso una serietà terribile. Perciò io sono anche tragico e morale".

Dunque a Marradi, tra un viaggio e l'altro, si intestardisce nel cercare di rimettere insieme i pezzi del suo libro, e alla fine ci riesce e firma un contratto per la stampa di mille copie dei Canti Orfici. A sue spese. Prezzo di ogni copia, due lire e cinquanta. Poi torna a Firenze e si mette nei caffè a venderlo di persona, e pare che strappasse le pagine che secondo lui gli acquirenti non avrebbero potuto capire. Dice la leggenda che a Marinetti, vate del futurismo, abbia consegnato solo la copertina.

A parte alcuni testi sporadicamente usciti su alcune riviste, i Canti Orfici sono l'unica opera di cui Campana abbia autorizzato la pubblicazione. Vero è che forse gli è mancato il tempo per elaborare i numerosi appunti degli inediti, tanto da esserne soddisfatto; ma resta comunque il fatto che questo è il "libro unico" cui il poeta intendeva affidare la sua futura memorabilità.

L'importanza che Campana annetteva a quest'opera è già tutta nel titolo: Canti, come quelli della più alta tradizione poetica italiana; Orfici, aggettivo cui la maiuscola assegna pari dignità di significato, nel senso di esoterici, mistici, cifrati. E difatti si aprono con La notte, poema in prosa orfico per eccellenza, nel quale si rivela un procedimento tipico del poeta: come Caronte, egli traghetta i lettori dalla sponda del reale, del dato concreto, a quella visionaria dell'inconscio, dei fantasmi della mente. Così la notte di Campana diventa "la notte dell'uomo di ogni tempo perso in mezzo alle allucinanti apparizioni del sesso e della paura"; il tutto scandito dal costante trapasso da prosa a poesia, e dalle ripetizioni che conferiscono al poema un andamento circolare, come di spirale che si avvita su se stessa. La notte regna sovrana - come suggestione di attese, tremori, baluginii di luce di miti lontani - in tutti i Canti; e sullo sfondo di questa buia notte dell'inconscio si stagliano figure misteriose ed emblematiche, spesso in vesti femminili: come la Chimera, che dà il titolo a una delle più difficili (quanto a comprensione) liriche di tutto il Novecento. Figura di donna, la Chimera, che racchiude nelle sue misteriose sembianze di Gioconda leonardesca tutto il segreto della poesia, la sacra poesia che può aprire le porte a un'arte istintiva e primordiale, sciolta "da ogni legame intellettuale e storico - sono parole del critico Sergio Solmi - per tuffarsi nella emozione vergine, per cogliere il flusso informe della realtà".

Gli scritti di Campana sono, dunque, notturni e orfici. Proprio per questo non esiste in essi una trama, un ragionamento, una costruzione logica aprioristica: essi nascono come pure immagini e puri suoni - ed è per questo che tanta importanza hanno le frequenti e insistite iterazioni e allitterazioni, da qualcuno considerate al contrario come scarsa preparazione retorica o come facili ammiccamenti alla musicalità, e le impressioni visive e coloristiche di cui parlavamo sopra - e trascinano con sé allusioni, più che significati; impressioni, più che evidenze. Anche la frammentarietà del libro, su cui la critica ha abbondantemente richiamato l'attenzione, è funzionale a questo procedere tortuoso, sospinti dal vento della notte. Un vento che spira ancora e sempre, non appena si aprono le pagine di un libro che resta tra i più vitali del Novecento, tra i più fecondi di premesse e sviluppi (svolti da altri e in altre direzioni).

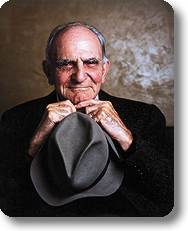

Dino Campana sta sempre peggio. I suoi scoppi d'ira, i suoi litigi con la polizia, i suoi vagabondaggi perennemente conclusi da un foglio di via che lo rispedisce in Italia e a Marradi, luoghi da cui vorrebbe sopra ogni altra cosa fuggire, lo hanno indebolito e hanno reso ancora più instabile il suo già precario equilibrio psichico. È sempre più inerme di fronte all'"Italia giolittiana, frasaismo borghese, imperialismo intellettuale, rospi, serponi e il domatore, ascelle di maestrine in sudore, zitelle mature coll'ombra distesa sul passo domenicale, Louis XIV (l'Italie c'est moi), sull'Arno secolare rigovernatura delle lettere, industria del cadavere, onestà borghese, tecnica cerebrale, manuale del pellirossa". Tutto ciò che gli altri accettano come norma per lui è perversione atroce, molto di più di quelle delle gigantesche prostitute mediterranee che incontra nei suoi incubi-pellegrinaggi notturni. È a questo punto della sua vita, nel 1916, che incontra l'unico e disperato amore della sua vita: Sibilla Aleramo, scrittrice femminista ante-litteram copiosamente inserita nella famosa industria del cadavere. Lei ha quarant'anni e un passato davvero avventuroso: divorziata dal marito, perso l'affidamento del figlio, è già stata amante di Cardarelli, Boccioni, Boine e svariati altri esponenti della cultura italiana del tempo; per finire, vanta amicizie illustri come quella con il critico Emilio Cecchi (uno dei primi a dir bene di Campana). Quel "viaggio chiamato amore" inizia per lettera, prosegue tra l'estate del 1916 e l'inizio del 1918 con qualche incontro e numerosi scambi di missive (che verranno poi accorpate nel famoso epistolario); si conclude con scenate tremende di Campana, un suo arresto, la scarcerazione avvenuta grazie alle amicizie della donna.

Nel gennaio del 1918 il matto viene definitivamente chiuso tra i suoi simili, nel manicomio di Castel Pulci, comune di Badia a Settimo. Lì Campana trascorre quattordici anni; nel marzo del 1932 muore all'improvviso di una misteriosa malattia. Che forse non era tanto misteriosa se si considera che tanti anni prima, nel 1915, gli avevano diagnosticato la sifilide.

In tutto quel tempo Dino Campana ignora la letteratura in generale e la sua in particolare, anche se a un certo punto i suoi Canti Orfici cominciano a interessare grandi editori, come Vallecchi, che li pubblicano con numerose varianti non autorizzate. A proposito delle quali l'unico commento dell'autore è: "tutto va per il meglio nel peggiore dei mondi possibili: variante vallecchiana". Subisce certamente la tortura dell'elettricità, usata senza parsimonia per inibire comportamenti giudicati devianti; subisce anche le ricorrenti visite, a partire dal 1926, dello psichiatra Pariani, che diventerà il suo biografo, di fronte al quale ha come principale intento quello di non dire nulla di sé, manifestando esclusivo interessamento per le notizie di cronaca e gli eventi politici riportate dai giornali. Non sa, e con ogni probabilità neppure gli interessa, che le giovani generazioni - le quali tutto ignorano di lui tranne i suoi scritti - leggono e rileggono i Canti Orfici, e presto li metteranno nell'albero genealogico della nascente poesia ermetica.

I Canti Orfici si concludono con alcune parole scritte in inglese: "They were all torn and covered with the boy's blood" (Erano tutti avvolti e coperti col sangue del fanciullo). Su quest'epilogo Campana aveva attirato l'attenzione di Cecchi, scrivendogli che era l'unica cosa importante del libro. Nei deliri precedenti il definitivo internamento spesso ricorreva l'idea di quel sacrificio violento, di quell'ondata di sangue. La poesia era dunque, per Campana, una religione; anzi, la religione per eccellenza. Solo nelle religioni compaiono questi miti cruenti, dove il fanciullo (Bacco, ad esempio, ma anche Gesù) in cui Dio si è manifestato viene scannato per purificare la terra e permettere che in essa si riveli la divinità e si rinnovi la vita. Dino Campana si sentiva così: anche lui ladro di fuoco, come Rimbaud, aveva pagato con il disprezzo, la derisione e l'internamento il suo essersi avvicinato troppo a quell'inesprimibile grumo di sangue, umori e visioni che costituisce l'intima essenza dell'uomo; e il conto era stato tanto più salato quanto più la sua concezione dell'arte come chiave per penetrare quel mistero andava contro una società che tendeva a riportare l'arte nel mondo, rendendola solo una tra le molte possibilità di far carriera.

Da questo titanico scontro Campana-uomo è uscito perdente. Ma la sua poesia, quella no: perché in essa pulsa il sangue della verità.

1. DAI CANTI ORFICI

I. La notte

Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata nell'Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell'acqua morta le zingare e un canto; da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.

...

Inconsciamente io levai gli occhi alla torre barbara che dominava il viale lunghissimo dei platani. Sopra il silenzio fatto intenso essa riviveva il suo mito lontano e selvaggio: mentre per visioni lontane, per sensazioni oscure e violente un altro mito, anch'esso mistico e selvaggio mi ricorreva a tratti alla mente. Laggiù avevano tratto le lunghe vesti mollemente verso lo splendore vago della porta le passeggiatrici, le antiche: la campagna intorpidiva allora nella rete dei canali: fanciulle dalle acconciature agili, dai profili di medaglia, sparivano a tratti sui carrettini dietro gli svolti verdi. Un tocco di campana argentino e dolce di lontananza: la Sera: nella chiesetta solitaria all'ombra delle modeste navate, io stringevo Lei, dalle carni rosee e dagli accesi occhi fuggitivi: anni ed anni ed anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo.

...

Inconsciamente colui che io ero stato si trovava avviato verso la torre barbara, la mitica custode dei sogni dell'adolescenza. Saliva al silenzio delle straducole antichissime lungo le mura di chiese e di conventi: non si udiva il rumore dei suoi passi. Una piazzetta deserta, casupole schiacciate, finestre mute: a lato in un balenìo enorme la torre, otticuspide rossa impenetrabile arida.

Una fontana del cinquecento taceva inaridita, la lapide spezzata nel mezzo del suo commento latino. Si svolgeva una strada acciottolata e deserta verso la città.

...

Fu scosso da una porta che si spalancò. Dei vecchi, delle forme oblique ossute e mute, si accalcavano spingendosi coi gomiti perforanti terribili nella gran luce.

Davanti alla faccia barbuta di un frate che sporgeva dal vano di una porta sostavano in un inchino trepidante servile, strisciavano via mormorando, rialzandosi poco a poco, trascinando uno ad uno le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcinati, tutti simili ad ombra. Una donna dal passo dondolante e dal riso incosciente si univa e chiudeva il corteo.

...

Strisciavano le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcinati: egli seguiva, autòma. Diresse alla donna una parola che cadde nel silenzio del meriggio: un vecchio si voltò a guardarlo con uno sguardo assurdo lucente e vuoto. E la donna sorrideva sempre di un sorriso molle nell'aridità meridiana, ebete e sola nella luce catastrofica.

...

Non seppi mai come, costeggiando torpidi canali, rividi la mia ombra che mi derideva nel fondo. Mi accompagnò per strade male odoranti dove le femmine cantavano nella caldura. Ai confini della campagna una porta incisa di colpi, guardata da una giovine femmina in veste rosa, pallida e grassa, la attrasse: entrai. Una antica e opulente matrona dal profilo di montone, coi neri capelli agilmente attorti sulla testa sculturale barbaramente decorata dall'occhio liquido come da una gemma nera dagli sfaccettamenti bizzarri sedeva, agitata da grazie infantili che rinascevano colla speranza traendo essa da un mazzo di carte lunghe e untuose strane teorie di regine languenti re fanti armi e cavalieri. Salutai e una voce conventuale, profonda e melodrammatica mi rispose insieme ad un grazioso sorriso aggrinzito. Distinsi nell'ombra l'ancella che dormiva colla bocca semiaperta, rantolante di un sonno pesante, seminudo il bel corpo agile e ambrato. Sedetti piano.

...

La lunga teoria dei suoi amori sfilava monotona ai miei orecchi. Antichi ritratti di famiglia erano sparsi sul tavolo untuoso. L'agile forma di donna dalla pelle ambrata stesa sul letto ascoltava curiosamente, poggiata sui gomiti come una Sfinge: fuori gli orti verdissimi tra i muri rosseggianti: noi soli tre vivi nel silenzio meridiano.

...

Era intanto calato il tramonto ed avvolgeva del suo oro il luogo commosso dai ricordi e pareva consacrarlo. La voce della Ruffiana si era fatta man mano più dolce, e la sua testa di sacerdotessa orientale compiaceva a pose languenti. La magia della sera, languida amica del criminale, era galeotta delle nostre anime oscure e i suoi fastigi sembravano promettere un regno misterioso. E la sacerdotessa dei piaceri sterili, l'ancella ingenua ed avida e il poeta si guardavano, anime infeconde inconsciamente cercanti il problema della loro vita. Ma la sera scendeva messaggio d'oro dei brividi freschi della notte.

...

Venne la notte e fu compita la conquista dell'ancella. Il suo corpo ambrato la sua bocca vorace i suoi ispidi neri capelli a tratti la rivelazione dei suoi occhi atterriti di voluttà intricarono una fantastica vicenda. Mentre più dolce, già presso a spegnersi ancora regnava nella lontananza il ricordo di Lei, la matrona suadente, la regina ancora ne la sua linea classica tra le sue grandi sorelle del ricordo: poi che Michelangiolo aveva ripiegato sulle sue ginocchia stanche di cammino colei che piega, che piega e non posa, regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano, e lo sbattere delle pose arcane e violente delle barbare travolte regine antiche aveva udito Dante spegnersi nel grido di Francesca là sulle rive dei fiumi che stanchi di guerra mettono foce, nel mentre sulle loro rive si ricrea la pena eterna dell'amore. E l'ancella, l'ingenua Maddalena dai capelli ispidi e dagli occhi brillanti chiedeva in sussulti dal suo corpo sterile e dorato, crudo e selvaggio, dolcemente chiuso nell'umiltà del suo mistero. La lunga notte piena degli inganni delle varie immagini.

...

Si affacciavano ai cancelli d'argento delle prime avventure le antiche immagini, addolcite da una vita d'amore, a proteggermi ancora col loro sorriso di una misteriosa incantevole tenerezza. Si aprivano le chiuse aule dove la luce affonda uguale dentro gli specchi all'infinito, apparendo le immagini avventurose delle cortigiane nella luce degli specchi impallidite nella loro attitudine di sfingi: e ancora tutto quello che era arido e dolce, sfiorite le rose della giovinezza, tornava a rivivere sul panorama scheletrico del mondo.

...

Nell'odore pirico di sera di fiera, nell'aria gli ultimi clangori, vedevo le antichissime fanciulle della prima illusione profilarsi a mezzo i ponti gettati da la città al sobborgo ne le sere dell'estate torrida: volte di tre quarti, udendo dal sobborgo il clangore che si accentua annunciando le lingue di fuoco delle lampade inquiete e trivellare l'atmosfera carica di luci orgiastiche: ora addolcite: nel già morto cielo dolci e rosate, alleggerite di un velo: così come Santa Marta, spezzati a terra gli strumenti, cessato già sui sempre verdi paesaggi il canto che il cuore di Santa Cecilia accorda col cielo latino, dolce e rosata presso il crepuscolo antico ne la linea eroica de la grande figura femminile romana sosta. Ricordi di zingare, ricordi d'amori lontani, ricordi di suoni e di luci: stanchezze d'amore, stanchezze improvvise sul letto di una taverna lontana, altra culla avventurosa di incertezza e di rimpianto: così quello che ancora era arido e dolce, sfiorite le rose de la giovinezza, sorgeva sul panorama scheletrico del mondo.

...

Ne la sera dei fuochi de la festa d'estate, ne la luce deliziosa e bianca, quando i nostri orecchi riposavano appena nel silenzio e i nostri occhi erano stanchi de le girandole di fuoco, de le stelle multicolori che avevano lasciato un odore pirico, una vaga gravezza rossa nell'aria, e il camminare accanto ci aveva illanguiditi esaltandoci di una nostra troppo diversa bellezza, lei fine e bruna, pura negli occhi e nel viso, perduto il barbaglio della collana dal collo ignudo, camminava ora a tratti inesperta stringendo il ventaglio. Fu attratta verso la baracca: la sua vestaglia bianca a fini strappi azzurri ondeggiò nella luce diffusa, ed io seguii il suo pallore segnato sulla sua fronte dalla frangia notturna dei suoi capelli. Entrammo. Dei visi bruni di autocrati, rasserenati dalla fanciullezza e dalla festa, si volsero verso di noi, profondamente limpidi nella luce. E guardammo le vedute. Tutto era di un'irrealtà spettrale. C'erano dei panorami scheletrici di città. Dei morti bizzarri guardavano il cielo in pose legnose. Una odalisca di gomma respirava sommessamente e volgeva attorno gli occhi d'idolo. E l'odore acuto della segatura che felpava i passi e il sussurrio delle signorine del paese attonite di quel mistero. "È così Parigi? Ecco Londra. La battaglia di Muckden." Noi guardavamo intorno: doveva essere tardi. Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici della lenti in quella luce di sogno! Immobile presso a me io la sentivo divenire lontana e straniera mentre il suo fascino si approfondiva sotto la frangia notturna dei suoi capelli. Si mosse. Ed io sentii con una punta d'amarezza tosto consolata che mai più le sarei stato vicino. La seguii dunque come si segue un sogno che si ama vano: così eravamo divenuti a un tratto lontani e stranieri dopo lo strepito della festa, davanti al panorama scheletrico del mondo.

...

Ero sotto l'ombra dei portici stillata di goccie e goccie di luce sanguigna ne la nebbia di una notte di dicembre A un tratto una porta si era aperta in uno sfarzo di luce. In fondo avanti posava nello sfarzo di un'ottomana rossa il gomito reggendo la testa, poggiava il gomito reggendo la testa una matrona, gli occhi bruni vivaci, le mammelle enormi: accanto una fanciulla inginocchiata, ambrata e fine, i capelli recisi sulla fronte, con grazia giovanile, le gambe lisce e ignude dalla vestaglia smagliante: e sopra di lei, sulla matrona pensierosa negli occhi giovani una tenda, una tenda bianca di trina, una tenda che sembrava agitare delle immagini, delle immagini sopra di lei, delle immagini candide sopra di lei pensierosa negli occhi giovani. Sbattuto a la luce dall'ombra dei portici stillata di gocce e gocce di luce sanguigna io fissavo astretto attonito la grazia simbolica e avventurosa di quella scena. Già era tardi, fummo soli e tra noi nacque una intimità libera e la matrona dagli occhi giovani poggiata per sfondo la mobile tenda di trina parlò. La sua vita era un lungo peccato: la lussuria. La lussuria ma tutta piena ancora per lei di curiosità irraggiungibili. "La femmina lo picchiettava tanto di baci da destra: da destra perché? Poi il piccione maschio restava sopra immobile?, dieci minuti, perché?" Le domande restavano ancora senza risposta, allora lei spinta dalla nostalgia ricordava ricordava a lungo il passato. Finché la conversazione si era illanguidita, la voce era taciuta intorno, il mistero della voluttà aveva rivestito colei che lo rievocava. Sconvolto, le lagrime agli occhi io in faccia alla tenda bianca di trina seguivo seguivo ancora delle fantasie bianche. La voce era taciuta intorno. La ruffiana era sparita. La voce era taciuta. Certo l'avevo sentita passare con uno sfioramento silenzioso struggente. Avanti alla tenda gualcita di trina la fanciulla posava ancora sulle ginocchia ambrate, piegate piegate con grazia di cinedo.

...

Faust era giovane e bello, aveva i capelli ricciuti. Le bolognesi somigliavano allora a medaglie siracusane e il taglio dei loro occhi era tanto perfetto che amavano sembrare immobili a contrastare armoniosamente coi lunghi riccioli bruni. Era facile incontrarle la sera per le vie cupe (la luna illuminava allora le strade) e Faust alzava gli occhi ai comignoli delle case che nella luce della luna sembravano punti interrogativi e restava pensieroso allo strisciare dei loro passi che si attenuavano. Dalla vecchia taverna a volte che raccoglieva gli scolari gli piaceva udire tra i calmi conversari dell'inverno bolognese, frigido e nebuloso come il suo, e lo schioccare dei ciocchi e i guizzi della fiamma sull'ocra delle volte i passi frettolosi sotto gli archi prossimi. Amava allora raccogliersi in un canto mentre la giovine ostessa, rosso il guarnello e le belle gote sotto la pettinatura fumosa passava e ripassava davanti a lui. Faust era giovane e bello. In un giorno come quello, dalla saletta tappezzata, tra i ritornelli degli organi automatici e una decorazione floreale, dalla saletta udivo la folla scorrere e i rumori cupi dell'inverno. Oh! ricordo!: ero giovine, la mano non mai quieta poggiata a sostenere il viso indeciso, gentile di ansia e di stanchezza. Prestavo allora il mio enigma alle sartine levigate e flessuose, consacrate dalla mia ansia del supremo amore, dall'ansia della mia fanciullezza tormentosa assetata. Tutto ero mistero per la mia fede, la mia vita era tutta "un'ansia del segreto delle stelle, tutta un chinarsi sull'abisso". Ero bello di tormento, inquieto pallido assetato errante dietro le larve del mistero. Poi fuggii. Mi persi per il tumulto delle città colossali, vidi le bianche cattedrali levarsi congerie enorme di fede e di sogno colle mille punte nel cielo, vidi le Alpi levarsi ancora come più grandi cattedrali, e piene delle grandi ombre verdi sugli abeti, e piene della melodia dei torrenti di cui udivo il canto nascente dall'infinito del sogno. Lassù tra gli abeti fumosi nella nebbia, tra i mille e mille ticchiettìi le mille voci del silenzio svelata una giovine luce tra i tronchi, per sentieri di chiarìe salivo: salivo alle Alpi, sullo sfondo bianco delicato mistero. Laghi, lassù tra gli scogli chiare gore vegliate dal sorriso del sogno, le chiare gore i laghi estatici dell'oblìo che tu Leonardo fingevi. Il torrente mi raccontava oscuramente la storia. Io fisso tra le lance immobili degli abeti credendo a tratti vagare una nuova melodia selvaggia e pure triste forse fissavo le nubi che sembravano attardarsi curiose un istante su quel paesaggio profondo e spiarlo e svanire dietro le lancie immobili degli abeti. E povero, ignudo, felice di essere povero ignudo, di riflettere un istante il paesaggio quale un ricordo incantevole ed orrido in fondo al mio cuore salivo: e giunsi giunsi là fino dove le nevi delle Alpi mi sbarravano il cammino. Una fanciulla nel torrente lavava, lavava e cantava nelle nevi delle bianche Alpi. Si volse, mi accolse, nella notte mi amò. E ancora sullo sfondo le Alpi il bianco delicato mistero, nel mio ricordo s'accese la purità della lampada stellare, brillò la luce della sera d'amore.

...

Ma quale incubo gravava ancora su tutta la mia giovinezza? O i baci i baci vani della fanciulla che lavava, lavava e cantava nella neve delle bianche Alpi! (le lagrime salirono ai miei occhi al ricordo). Riudivo il torrente ancora lontano: crosciava bagnando antiche città desolate, lunghe vie silenziose, deserte come dopo un saccheggio. Un calore dorato nell'ombra della stanza presente, una chioma profusa, un corpo rantolante procubo nella notte mistica dell'antico animale umano. Dormiva l'ancella dimentica nei suoi sogni oscuri: come un'icona bizantina, come un mito arabesco imbiancava in fondo il pallore incerto della tenda.

...

E allora figurazioni di un'antichissima libera vita, di enormi miti solari, di stragi di orgie si crearono avanti al mio spirito. Rividi un'antica immagine, una forma scheletrica vivente per la forza misteriosa di un mito barbaro, gli occhi gorghi cangianti vividi di linfe oscure, nella tortura del sogno scoprire il corpo vulcanizzato, due chiazze due fori di palle di moschetto sulle sue mammelle estinte. Credetti di udire fremere le chitarre là nella capanna d'assi e di zingo sui terreni vaghi della città, mentre una candela schiariva il terreno nudo. In faccia a me una matrona selvaggia mi fissava senza batter ciglio. La luce era scarsa sul terreno nudo nel fremere delle chitarre. A lato sul tesoro fiorente di una fanciulla in sogno la vecchia stava ora aggrappata come un ragno mentre pareva sussurrare all'orecchio parole che non udivo, dolci come il vento senza parole della Pampa che sommerge. La matrona selvaggia mi aveva preso: il mio sangue tiepido era certo bevuto dalla terra: ora la luce era più scarsa sul terreno nudo nell'alito metalizzato delle chitarre. A un tratto la fanciulla liberata esalò la sua giovinezza, languida nella sua grazia selvaggia, gli occhi dolci e acuti come un gorgo. Sulle spalle della bella selvaggia si illanguidì la grazia all'ombra dei capelli fluidi e la chioma augusta dell'albero della vita si tramò nella sosta sul terreno nudo invitando le chitarre il lontano sonno. Dalla Pampa si udì chiaramente un balzare uno scalpitare di cavalli selvaggi, il vento si udì chiaramente levarsi, lo scalpitare parve perdersi sordo nell'infinito. Nel quadro della porta aperta le stelle brillarono rosse e calde nella lontananza: l'ombra delle selvaggie nell'ombra.

II. Il viaggio e il ritorno

Salivano voci e voci e canti di fanciulli e di lussuria per i ritorti vichi dentro dell'ombra ardente, al colle al colle. A l'ombra dei lampioni verdi le bianche colossali prostitute sognavano sogni vaghi nella luce bizzarra al vento. Il mare nel vento mesceva il suo sale che il vento mesceva e levava nell'odor lussurioso dei vichi, e la bianca notte mediterranea scherzava colle enormi forme delle femmine tra i tentativi bizzarri della fiamma di svellersi dal cavo dei lampioni. Esse guardavano la fiamma e cantavano canzoni di cuori in catene. Tutti i preludii erano taciuti oramai. La notte, la gioia più quieta della notte era calata. Le porte moresche si caricavano e si attorcevano di mostruosi portenti neri nel mentre sullo sfondo il cupo azzurro si insenava di stelle. Solitaria troneggiava ora la notte accesa in tutto il suo brulicante di stelle e di fiamme. Avanti come una mostruosa ferita profondava una via. Ai lati dell'angolo delle porte, bianche cariatidi di un cielo artificiale sognavano il viso poggiato alla palma. Ella aveva la pura linea imperiale del profilo e del collo vestita di splendore opalino. Con rapido gesto di giovinezza imperiale traeva la veste leggera sulle sue spalle alle mosse e la sua finestra scintillava in attesa finché dolcemente gli scuri si chiudessero su di una duplice ombra. Ed il mio cuore era affamato di sogno, per lei, per l'evanescente come l'amore evanescente, la donatrice d'amore dei porti, la cariatide dei cieli di ventura. Sui suoi divini ginocchi, sula sua forma pallida come un sogno uscito dagli innumerevoli sogni dell'ombra, tra le innumerevoli luci fallaci, l'antica amica, l'eterna Chimera teneva fra le mani rosse il mio antico cuore.

...

Ritorno. Nella stanza ove le schiuse sue forme dai velarii della luce io cinsi, un alito tardato: e nel crepuscolo la mia pristina lampada instella il mio cuor vago di ricordi ancora. Volti, volti cui risero gli occhi a fior del sogno, voi giovani aurighe per le vie leggere del sogno che inghirlandai di fervore: o fragili rime, o ghirlande d'amori notturni... Dal giardino una canzone si rompe in catena fievole di singhiozzi: la vena è aperta: arido rosso e dolce è il panorama scheletrico del mondo.

...

O il tuo corpo! il tuo profumo mi velava gli occhi: io non vedevo il tuo corpo (un dolce e acuto profumo): là nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo velato dai fumi di viola, in alto baciato di una stella di luce era il bello, il bello e dolce dono di un dio: e le timide mammelle erano gonfie di luce, e le stelle erano assenti, e non un Dio era nella sera d'amore di viola: ma tu nella sera d'amore di viola: ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze. Ricordo cara: lievi come l'ali di una colomba tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra. Alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi. O non accenderle! non accenderle! Non accenderle: tutto è vano vano è il sogno: tutto è vano tutto è sogno: Amore, primavera del sogno sei sola sei sola che appari nel velo dei fumi di viola. Come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio cuore, o resta o resta o resta/ Non attristarti o Sole!

Aprimmo la finestra al cielo notturno. Gli uomini come spettri vaganti: vagano come gli spettri: e la città (le vie le chiese le piazze) si componeva in un sogno cadenzato, come per una melodia invisibile scaturita da quel vagare. Non era dunque il mondo abitato da dolci spettri e nella notte non era il sogno ridesto nelle potenze sue tutte trionfale? Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull'infinito, che tutto ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza? La luna sorgeva nella sua vecchia vestaglia dietro la chiesa bizantina.

III. Fine

Nel tepore della luce rossa, dentro le chiuse aule dove la luce affonda uguale dentro gli specchi all'infinito fioriscono sfioriscono bianchezze di trine. La portiera nello sfarzo smesso di un giustacuore verde, le rughe del volto più dolci, gli occhi che nel chiarore velano il nero guarda la porta d'argento. Dell'amore si sente il fascino indefinito. Governa una donna matura addolcita da una vita d'amore con un sorriso con un vago bagliore che è negli occhi il ricordo delle lacrime della voluttà. Passano nella veglia opime di messi d'amore, leggere spole tessenti fantasie multicolori, errano, polvere luminosa che posa nell'enigma degli specchi. La portiera guarda la porta d'argento. Fuori è la notte chiomata di muti canti, pallido amor degli erranti.

2. DAI NOTTURNI

La Chimera

Non so se tra roccie il tuo pallido

Viso m'apparve, o sorriso

Di lontananze ignote

Fosti, la china eburnea

Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

O delle primavere

Spente, per i tuoi mitici pallori

O Regina O Regina adolescente:

Ma per il tuo ignoto poema

Di voluttà e di dolore

Musica fanciulla esangue,

Segnato di linea di sangue

Nel cerchio delle labbra sinuose

Regina de la melodia:

Ma per il vergine capo

Reclino, io poeta notturno

Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo,

Io per il tuo dolce mistero

Io per il tuo divenir taciturno.

Non so se la fiamma pallida

Fu dei capelli il vivente

Segno del suo pallore,

Non so se fu un dolce vapore,

Dolce sul mio dolore,

Sorriso di un volto notturno:

Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti

E l'immobilità dei firmamenti

E i gonfii rivi che vanno piangenti

E l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti

E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera.

3. DA LA VERNA

La Verna (Diario)

Sulla Falterona (Giogo)

La Falterona verde nero e argento: la tristezza solenne della Falterona che si gonfia come un enorme cavallone pietrificato, che lascia dietro a sé una cavalleria di screpolature screpolature e screpolature nella roccia fino ai ribollimenti arenosi di colline laggiù sul piano di Toscana: Castagno, casette di macigno disperse a mezza costa, finestre che ho visto accese: così a le creature del paesaggio cubistico, in luce appena dorata di occhi interni tra i fini capelli vegetali il rettangolo della testa in linea occultamente fine dai fini tratti traspare il sorriso di Cerere bionda: limpidi sotto la linea del sopra ciglio nero i chiari occhi grigi: la dolcezza della linea delle labbra, la serenità del sopra ciglio memoria della poesia toscana che fu.

(Tu già avevi compreso o Leonardo, o divino primitivo!)

21 Settembre (presso la Verna)

Io vidi dalle solitudini mistiche staccarsi una tortora e volare distesa verso le valli immensamente aperte. Il paesaggio cristiano segnato di croci inclinate dal vento ne fu vivificato misteriosamente. Volava senza fine sull'ali distese, leggera come una barca sul mare. Addio colomba, addio! Le altissime colonne di roccia della Verna si levavano a picco grigie nel crepuscolo, tutt'intorno rinchiuse dalla foresta cupa. Incantevolmente cristiana fu l'ospitalità dei contadini là presso. Sudato mi offersero acqua. "In un'ora arriverete alla Verna, se Dio vole". Una ragazzina mi guardava cogli occhi neri un po' tristi, attonita sotto l'ampio cappello di paglia. In tutti un raccoglimento inconscio, una serenità conventuale addolciva a tutti i tratti del volto. Ricorderò per molto tempo ancora la ragazzina e i suoi occhi conscii e tranquilli sotto il cappellone monacale.

Sulle stoppie interminabili sempre più alte si alzavano le torre naturali di roccia che reggevano la casetta conventuale rilucente di dardi di luce nei vetri occidui.

Si levava la fortezza dello spirito, le enormi rocce gettate in cataste da una legge violenta verso il cielo, pacificate dalla natura prima che le aveva coperte di verdi selve, purificate poi da uno spirito d'amore infinito: la meta che aveva pacificato gli urti dell'ideale che avevano fatto strazio, a cui erano sacre pure supreme commozioni della mia vita.

Viaggio a Montevideo

Io vidi dal ponte della nave

I colli di Spagna

Svanire, nel verde

Dentro il crepuscolo d'oro la bruna terra celando

Come una melodia:

D'ignota scena fanciulla sola

Come una melodia

Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola...

Illanguidiva la sera celeste sul mare:

Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell'ale

Varcaron lentamente in un azzurreggiare: ...

Lontani tinti dei varii colori

Dai più lontani silenzii

Ne la ceste sera varcaron gli uccelli d'oro: la nave

Già cieca varcando battendo la tenebra

Coi nostri naufraghi cuori

Battendo la tenebra l'ale celeste sul mare.

Ma un giorno

Salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna

Da gli occhi torbidi e angelici

Dai seni gravidi di vertigine. Quando

In una baia profonda di un'isola equatoriale

In una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno

Noi vedemmo sorgere nella luce incantata

Una bianca città addormentata

Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti

Nel soffio torbido dell'equatore: finché

Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto,

Dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore

Noi lasciammo la città equatoriale

Verso l'inquieto mare notturno.

Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi

gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente:

Sì presso di sul cassero a noi ne appariva bronzina

Una fanciulla della razza nuova,

Occhi lucenti e le vesti al vento! ed ecco: selvaggia a la fine di un giorno che apparve

La riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina:

E vidi come cavalle

Vertiginose che si scioglievano le dune

Verso la prateria senza fine

Deserta senza le case umane

E noi volgemmo fuggendo le dune che apparve

Su un mare giallo de la portentosa dovizia del fiume,

Del continente nuovo la capitale marina.

Limpido fresco ed elettrico era il lume

Della sera e là le alte case parevan deserte

Laggiù sul mar del pirata

De la città abbandonata

Tra il mare giallo e le dune...

4. DA VARIE E FRAMMENTI

Barche amorrate

...

Le vele le vele le vele

Che schioccano e frustano al vento

Che gonfia di vane sequele

Le vele le vele le vele!

Che tesson e tesson: lamento

Volubil che l'onda che ammorza

Ne l'onda volubile smorza...

Ne l'ultimo schianto crudele...

Le vele le vele le vele

Piazza Sarzano

A l'antica piazza dei tornei salgono strade e strade e nell'aria pura si prevede sotto il cielo il mare. L'aria pura è appena segnata di nubi leggere. L'aria è rosa. Un antico crepuscolo ha tinto la piazza e le sue mura. E dura sotto il cielo che dura, estate rosea di più rosea estate.

Intorno nell'aria del crepuscolo si intendono delle risa, serenamente, e dalle mura sporge una torricella rosa tra l'edera che cela una campana: mentre, accanto, una fonte sotto una cupoletta getta acqua acqua ed acqua senza fretta, nella vetta con il busto di un savio imperatore: acqua acqua, acqua getta senza fretta, con in vetta il busto cieco di un savio imperatore romano. Un vertice colorito dall'altra parte della piazza mette quadretta, da quattro cuspidi una torre quadrata mette quadretta svariate di smalto, un riso acuto nel cielo, oltre il tortueggiare, sopra dei vicoli il velo rosso del roso mattone: ed a quel riso odo risponde l'oblìo. L'oblìo così caro alla statua del pagano imperatore sopra la cupoletta dove l'acqua zampilla senza fretta sotto lo sguardo cieco del savio imperatore romano.

Genova

Poi che la nube si fermò nei cieli

Lontano sulla tacita infinita

Marina chiusa nei lontani veli,

E ritornava l'anima partita

Che tutto a lei d'intorno era già arcanamente

illustrato del giardino il verde

Sogno nell'apparenza sovrumana

De le corrusche sue statue superbe:

E udìi canto udìi voce di poeti

Ne le fonti e le sfingi sui frontoni

Benigne un primo oblìo parvero ai proni

Umani ancor largire: dai segreti

Dedali uscìi: sorgeva un torreggiare

Bianco nell'aria: innumeri dal mare

Parvero i bianchi sogni dei mattini

Lontano dileguando incatenare

Come un ignoto turbine di suono.

Tra le vele di spuma udivo il suono.

Pieno era il sole di Maggio

...

Sotto la torre orientale, ne le terrazze verdi ne la lavagna cinerea

Dilaga la piazza al mare che addensa le navi inesausto

Ride l'arcato palazzo rosso dal portico grande:

Come le cateratte del Niagara

Canta, ride, svaria ferrea la sinfonia feconda urgente al mare:

Genova canta il tuo canto!

...

Entro una grotta di porcellana

Sorbendo caffè

Guardavo dall'invetriata la folla salire veloce

Tra le venditrici uguali a statue, porgenti

Frutti di mare con rauche grida cadenti

Su la bilancia immota:

Così ti ricordo ancora e ti rivedo imperiale

Su per l'erta tumultuante

Verso la porta disserrata

Contro l'azzurro serale,

Fantastica di trofei

Mitici tra torri nude al sereno,

A te aggrappata d'intorno

La febbre de la vita

pristina: e per i vichi lubrici di fanali il canto

Instornellato de le prostitute

E dal fondo il vento del mar senza posa,

...

Per i vichi marini nell'ambigua

Sera cacciava il vento tra i fanali

Preludii dal groviglio delle navi:

I palazzi marini avevan bianchi

Arabeschi nell'ombra illanguidita

Ed andavamo io e la sera ambigua:

Ed io gli occhi alzavo su ai mille

E mille e mille occhi benevoli

Delle chimere nei cieli...

Quando,

Melodiosamente

D'alto sale, il vento come bianca finse una visione di grazia

Come dalla vicenda infaticabile

De le nuvole e de le stelle dentro del cielo serale

Dentro il vico marino in alto sale,...

dentro il vico ché rosse in alto sale

Marino l'ali rosse dei fanali

Rabescavano l'ombra illanguidita,...

Che nel vico marino, in alto sale

Che bianca e lieve e querula salì!

"Come nell'ali rosse dei fanali

Bianca e rossa nell'ombra del fanale

Che bianca e lieve e tremula salì..." -

Ora di già nel rosso del fanale

Era già l'ombra faticosamente

Bianca...

Bianca quando nel rosso del fanale

Bianca lontana faticosamente

L'eco attonita rise un irreale

Riso: e che l'eco faticosamente

E bianca e lieve e attonita salì...

Di già tutto d'intorno

Lucea la sera ambigua:

Battevano i fanali

Il palpito nell'ombra.

Rumori lontani franavano

Dentro silenzii solenni

Chiedendo: se dal mare

Il riso non saliva...

Chiedendo se l'udiva

Infaticabilmente

La sera: a la vicenda

Di nuvole là in alto

Dentro dal cielo stellare.

...

Al porto il battello si posa

Nel crepuscolo che brilla

Negli alberi quieti di frutti di luce,

Nel paesaggio mitico

Di navi nel seno dell'infinito

Ne la sera

Calida di felicità, lucente

In un grande in un grande velario

Di diamanti disteso sul crepuscolo,

In mille e mille diamanti in un grande velario vivente

Il battello si scarica

Ininterrottamente cigolante,

Instancabilmente introna

E la bandiera è calata e il mare e il cielo è d'oro e sul molo

Corrono i fanciulli e gridano

Con gridi di felicità.

Già a frotte s'avventurano

I viaggiatori alla città tonante

Che stende le sue piazze e le sue vie:

La grande luce mediterranea

S'è fusa in pietra di cenere:

Pei vichi antichi e profondi

fragore di vita, gioia intensa e fugace:

Velario d'oro di felicità

È il cielo ove il sole ricchissimo

Lasciò le sue spoglie preziose

E la Città comprende

e s'accende

E la fiamma titilla ed assorbe

I resti magnificenti del sole,

E intesse un sudario d'oblìo

Divino per gli uomini stanchi.

Perdute nel crepuscolo tonante

Ombre di viaggiatori

Vanno per la Superba

Terribili e grotteschi come i ciechi.

...

Vasto, dentro un odor tenue vanito

Di catrame, vegliato da le lune

Elettriche, sul mare appena vivo

Il vasto porto si addorme;

S'alza la nube delle ciminiere

Mentre il porto in un dolce scricchiolìo

Dei cordami s'addorme: e che la forza

Dorme, dorme che culla la tristezza

Inconscia de le cose che saranno

E il vasto porto oscilla dentro un ritmo

Affaticato e si sente

la nube che si forma dal vomito silente.

...

O Siciliana proterva opulente matrona

A le finestre ventose del vico marinaro

Nel seno della città percossa di suoni di navi e di carri

Classica mediterranea femina dei porti:

Pei grigi rosei della città di ardesia

Sonavano i clamori vespertini

E poi più quieti i rumori dentro la notte serena:

Vedevo alle finestre lucenti come le stelle

Passare le ombre de le famiglie marine: e canti

Udivo lenti ed ambigui ne le vene de la città mediterranea:

Ch'era la notte fonda.

Mentre tu siciliana, dai cavi

Vetri in un torto giuoco

L'ombra cava e la luce vacillante

O siciliana, ai capezzoli

L'ombra rinchiusa tu eri

La Piovra de le notti mediterranee.

Cigolava cigolava cigolava di catene

La gru sul porto nel cavo de la notte serena:

E dentro il cavo de la notte serena

E nelle braccia di ferro

Il debole cuore batteva un più alto palpito: tu

La finestra avevi spenta:

Nuda mistica in alto cava

Infinitamente occhiuta devastazione era la notte tirrena.

They were all torn

and cover'd with

the boy's

blood

5. DA INEDITI (1) e (2)

Marradi

Il vecchio castello che ride sereno sull'alto

La valle canora dove si snoda l'azzurro fiume

Che rotto e muggente a tratti canta epopea

E sereno riposa in larghi specchi d'azzurro:

Vita e sogno che in fondo alla mistica valle

Agitate l'anima dei secoli passati:

Ora per voi la speranza

Nell'aria ininterrottamente

Sopra l'ombra del bosco che la annega

Sale in lontano appello

Insaziabilmente

Batte al mio cuor che trema di vertigine

In un momento

In un momento

Sono sfiorite le rose

I petali caduti

Perché io non potevo dimenticare le rose

Le cercavamo insieme

Abbiamo trovato delle rose

Erano le sue rose erano le mie rose

Questo viaggio chiamavamo amore

Col nostro sangue e colle nostre lagrime facevamo le rose

Che brillavano un momento al sole del mattino

Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi

Le rose che non erano le nostre rose

Le mie rose le sue rose

P.S. E così dimenticammo le rose.

O poesia poesia poesia

O poesia poesia poesia

Sorgi, sorgi, sorgi

Su dalla febbre elettrica del selciato notturno.

Sfrenati dalle elastiche silhouttes equivoche

Guizza nello scatto e nell'urlo improvviso

Sopra l'anonima fucileria monotona

Delle voci instancabili come i flutti

Stride la troia perversa al quadrivio

Poiché l'elegantone le rubò il cagnolino

Saltella una cocotte cavalletta

Da un marciapiede a un altro tutta verde

E scortica le mie midolla il raschio ferrigno del tram

Silenzio - un gesto fulmineo

Ha generato una pioggia di stelle

Da un fianco che piega e rovina sotto il colpo prestigioso

In un mantello di sangue vellutato occhieggiante

Silenzio ancora. Commenta secco

E sordo un revolver che annuncia

E chiude un altro destino

DA INEDITI (3)

San Francesco, delicatezza...

San Francesco, delicatezza di sbirro, la luna non si stacca dal monte, Italia Giolittiana, frasaismo borghese imperialismo intellettuale, rospi, serponi e il domatore, ascelle di maestrine in sudore, zitelle mature coll'ombra distesa sul passo domenicale, Louis XIV (l'Italie c'est moi), sull'Arno secolare rigovernatura delle lettere, industrie del cadavere, onestà borghese, tecnica cerebrale, manuale del pellirossa.

Vo alla latrina e vomito (verità).

Letteratura nazionale

Industria del cadavere.

Si Salvi Chi Può.

6. DA STORIE, I

Mi sono sempre battuto in condizioni così sfavorevoli che desidererei farlo alla pari. Sono molto modesto e non vi domando, amici, altro segno che il gesto. Il resto non vi riguarda.

Etichette: Caproni, Dante, ermetismo, letteratura, poesia

...e tu?

...e tu?