~ Molte di Salvatore Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

~ Salvatore Quasimodo, Premio Nobel 1959

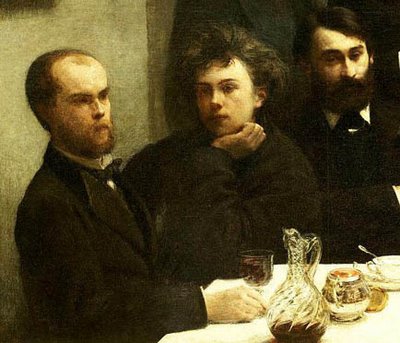

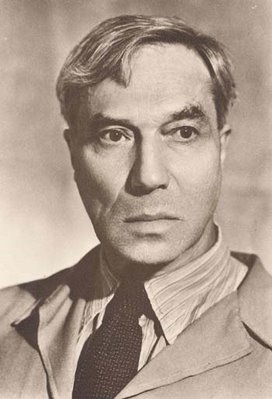

Salvatore Quasimodo nasce a Modica, in provincia di Ragusa, il 20 agosto 1901, da Gaetano e Clotilde Ragusa. La nonna paterna, Clotilde Papandreu, è figlia di profughi greci originari di Patrasso. Questa origine può avere inciso negli interessi futuri di Salvatore, così come il profondo affetto che lo lega alla Sicilia, influenzata dalla cultura ellenica.

Nel 1908 la famiglia si trasferisce a Messina: proprio nei giorni immediatamente successivi al catastrofico terremoto. Il padre di Salvatore è capostazione ed è stato inviato in quella sede per ridare funzionalità alla rete ferroviaria. Alloggiano per lungo tempo in un carro merci sostato in un binario morto della stazione, ridotta anch’essa in macerie. Tanta desolazione, coi numerosi morti e la disperazione dei sopravvissuti, resta per lui un ricordo indelebile.

Nella stessa città, frequenta e completa i suoi studi fino alle superiori, diplomandosi, nel 1919, all’Istituto tecnico matematico-fisico, con il titolo di geometra. In quegli anni iniziano le importanti amicizie con Giorgio La Pira e Salvatore Pugliatti — entrambi giuristi e, il primo, anche autorevolissimo uomo politico democristiano — e le prime precoci esperienze letterarie. Risalgono infatti al 1916 i primi componimenti in prosa e in poesia. Pubblica le sue prime liriche su una piccola rivista letteraria fondata assieme ad alcuni amici.

Nel 1919, dopo il diploma, si trasferisce a Roma dove si iscrive alla facoltà di agraria, senza però mai completare gli studi, sia per le difficoltà economiche della famiglia e sia perché i suoi crescenti interessi letterari lo allontanano dagli studi tecnici. Continua però a scrivere, mantenendosi con lavori precari, prima come disegnatore poi come commesso, e prendendo nel contempo lezioni di greco e latino dal fratello del suo insegnante di italiano a Messina. Nel 1926 viene assunto come geometra al Genio Civile di Reggio Calabria, spostandosi poi in altre città. Le poesie scritte in quegli anni vanno comunque a comporre la raccolta dal titolo Notturni del re silenzioso — del quale undici testi confluiscono nel volume Acque e terre, uscito nel 1930.

Nel 1926 si reca a Firenze ospite della sorella sposata con Elio Vittorini, e tramite questi conosce esponenti del ricco ambiente letterario dell’epoca: Eugenio Montale, Arturo Loria, Alessandro Bonsanti, Gianna Mancini. Tramite Bonsanti pubblica tre poesie sulla rivista «Solaria».

Trasferitosi nel 1931 al Genio Civile di Imperia, ne approfitta per recarsi a Genova, dove incontra Camillo Sbarbaro, Angelo Barile e Adriano Grande. L’anno successivo pubblica con successo il suo secondo volume Oboe sommerso, libro importante non solo per gli esiti artistici, ma perché divenuto manifesto dell’Ermetismo.

Nel 1934, dopo aver trascorso un breve periodo in Sardegna, viene trasferito al Genio Civile di Milano. Qui frequenta un ambiente culturalmente ricco, circondato da pittori e scrittori: tra gli altri, Sassu, Messina, Sinisgalli. Due anni dopo si dimette dal Genio Civile, iniziando a svolgere un’attività editoriale con Cesare Zavattini.

Pubblica la raccolta poetica dal titolo Poesie, per le Edizioni Primi Piani, accompagnata da un saggio di Oreste Macrì. Collabora inoltre con la rivista «Letteratura». Nei due anni successivi è inoltre redattore della rivista «Tempo». Traduce nel frattempo i lirici greci. Per il suo ruolo di antesignano della corrente ermetica assieme a Montale e Ungaretti, lamenta una campagna contro di lui da parte della stampa di regime.

Con Erato e Apollion (1936) (dedicato, rispettivamente, a una delle nove muse protettrice della poesia amorosa e a una divinità medioevale) Salvatore Quasimodo si avvicina sempre di più «ad un bisogno di essenzialità e di purezza, che accosta le nuove generazioni agli esempi antichi».

Nel 1940 esce la sua traduzione dei lirici greci per le Edizioni di Corrente, con la prefazione di Luciano Anceschi. Il successo del libro non gli risparmia polemiche da parte degli ambienti accademici. Nel 1941, per “chiara fama”, riceve la nomina di professore di letteratura italiana presso il conservatorio musicale Giuseppe V, a Milano, dove insegnerà fino al 1968, l’anno della morte. Nel 1942 esce presso Mondatori, nella collana Lo specchio, la raccolta Ed è subito sera, che raccoglie le poesie scritte negli anni Trenta e Le nuove poesie, composte dal 1936 al 1942. [La raccolta esordisce con la poesia da cui prende il titolo: Ed è subito sera, i cui versi, nella collezione Acque e terre chiudeva la poesia numero 16, Solitudini] Il libro ottiene un grande successo di pubblico e di critica.

Il suo antifascismo gli procura diversi “incidenti”, compresa una denuncia. Nel periodo bellico, tra il 1943 e il 1945, traduce il Vangelo secondo Giovanni, alcuni canti di Catullo e brani dell’Odissea, che saranno pubblicati nel 1945. Nello stesso anno collabora al quotidiano «Milano-Sera».

Nel 1946 muore la moglie Bice Donetti. Escono le poesie relative al periodo bellico dal titolo Con il piede straniero sopra il cuore, che Mondatori pubblicherà l’anno successivo, con l’aggiunta di altri testi, col titolo Giorno dopo giorno. Continuano e s’intensificano le sue traduzioni degli autori classici e moderni. A quell’anno risale anche la pubblicazione dell’Edipo re di Sofocle.

Nel 1948 si risposa con Maria Cumani, una danzatrice dalla cui relazione era nato, nel 1939, il figlio Alessandro. Diviene titolare, sul settimanale «Omnibus», di una rubrica teatrale. L’anno seguente viene pubblicata la raccolta La vita non è sogno. Gli viene assegnato nel 1950 il premio San Babila. Cessa la sua attività di critico teatrale con «Omnibus» per cominciarla col «Tempo». Riceve nel 1953 il premio Etna-Taormina, assieme al poeta Dylan Thomas. Esce nel 1956, per Mondatori, l’edizione di Il falso e vero verde. Due anni dopo escono La terra impareggiabile (Premio Viareggio) e l’antologia Poesia italiana del dopoguerra. A fine anno, viene colpito da un infarto mentre è in visita in Unione Sovietica, dove si trattiene a lungo, in ospedale, prima di rientrare in Italia, nel 1959.

Il 1959 è anche l’anno in cui gli viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. La sua candidatura al prestigioso premio è stata sostenuta da due personalità autorevoli come Carlo Bo e Francesco Flora. L’attribuzione del Nobel scatena polemiche accesissime negli ambienti letterari italiani.

Dal 1960 al 1968, anno della sua morte, viaggia molto sia in Europa che in America, per conferenze e letture di poesia. La sua opera, tradotta in diverse lingue, si diffonde sempre più, ottenendo consensi crescenti di critica. Anche le sue traduzioni proseguono: Shakespeare, Euripide etc. Nel 1960 esce Il poeta e il politico e altri saggi, raccolta di saggi e scritti di letteratura, di arte e d’altro. Il poeta e il politico è il titolo del discorso che Salvatore Quasimodo ha pronunciato a Stoccolma in occasione del Nobel. Nello stesso anno, riceve la laurea honoris causa dall’Università di Messina, nel 1967, invece, la riceve dall’Università di Oxford.

Nel 1966 esce la sua ultima raccolta di poesie, Dare e avere.

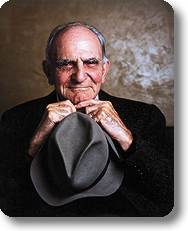

Il poeta muore nel 1968 a seguito di un’emorragia cerebrale, mentre presiede ad Amalfi un premio di poesia. Da Napoli, dove era stato trasportato, viene trasferito a Milano, e seppellito nel Cimitero Monumentale.

LA POETICA

L'esperienza poetica di Quasimodo si puo suddividere in tre tappe essenziali. La prima è rappresentata dalle poesie improntate ai modelli più illustri del tempo, dal Pascoli ai simbolisti, dal d'Annunzio ai crepuscolari.

"Temi" salienti:

- l'amore per la terra siciliana

- la malinconia

- il ricordo dell'infanzia.

Sono sentimenti che il poeta lascia sgorgare dall'animo con sincera effusione, ma con linguaggio sobrio. La seconda ha come esperienza "l'ermetismo"; nelle liriche di questo periodo prevale la scelta formale (lo studio della parola porta ad una poesia "pura" e intensa). Siamo negli anni dell'appassionato studio dei lirici greci e l'esercizio sulle lingue classiche permette a Quasimodo di conciliare le esigenze della nuova poetica con il costante impegno di chiarezza. La terza tappa si può considerare quella che scaturisce dalla dolorosa esperienza della guerra. In quello sconquasso la poesia non può rimanere nel suo idilliaco isolamento, ma deve farsi interprete dell'uomo, acquistare concretezza e coscienza. Quasimodo si impegna in una poesia "nuova" che manifesta l'aberrazione per la guerra e l'ansia di "rifare" l'uomo, ridandogli le sue illusioni e la fiducia nel futuro.

Purtroppo, in questa ultima fase, la poesia di Quasimodo, nell'impegno di diventare incisiva, decade spesso in una certa magniloquenza declamatoria.

Quasimodo figura tra i maggiori interpreti della condizione dell'uomo moderno. Egli svolse una funzione significativa nella letteratura del Novecento, come dimostrano i numerosi riconoscimenti a lui tributati dalla cultura internazionale, che culminarono nel 1959 con l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura. Nella sua opera letteraria egli rivelò il suo carattere pensoso e profondamente umano e nello stesso tempo giunse, attraverso un itinerario ricco di svolte e di approfondimenti, a soluzioni originali e ricche sul piano intellettuale ed artistico. Nelle prime raccolte Acque e terre (1930) e Ed è subito sera (1942) Quasimodo sviluppò i temi connessi con la solitudine, con lo sradicamento dell'uomo, che egli individuava anche nella sua personale condizione di esule profondamente legato al mondo della sua infanzia, ossia ad una dimensione di bontà e di sanità non più raggiungibile.

Egli aderì all'Ermetismo spontaneamente, per la sua naturale esigenza di concretezza e perchè vide nella nuova poesia un sussidio contro il Romanticismo, il sentimentalismo, l'autobiografismo e qualcosa di utile per il raggiungimento di una più acuta visione delle cose; il suo ermetismo risultò in ogni caso originale, poiché egli aderì ad un linguaggio scarno ma non privo di sfumature musicali e caratterizzato da un velo di tristezza. Il paesaggio della Sicilia è quindi al centro della sua ispirazione nella prima parte della sua produzione letteraria ma non viene meno nei successivi momenti della sua storia spirituale. La sua stessa adesione alla sensibilità greca, che egli sentì come viva e importante, si collega in parte al legame affettivo che lo univa al mondo siciliano, che egli considerò particolarmente vicino a quello ellenico. Di tale adesione è frutto un libro di traduzioni di lirici greci (1940), importante come autentica opera di poesia, oltre che per l'aspetto culturale.  Alla traduzione dei poeti greci tenne dietro in particolare l'arricchimento del linguaggio poetico ed un approfondimento sul piano della concezione e della ispirazione. Di tali cambiamenti abbiamo validi esempi soprattutto nelle raccolte successive alla Seconda Guerra Mondiale. Le tragiche esperienze del conflitto indussero in particolare il poeta ad allontanarsi dagli aspetti più rigidi dell'Ermetismo, ad abbandonare le meditazioni solitarie e ad avvicinarsi a tutti gli uomini, nel tentativo di aiutarli nella ricostruzione degli antichi valori. Ciò notiamo soprattutto in Giorno dopo giorno (1949) e nella raccolta successiva La vita non è un sogno (1949) e in genere in quella parte della sua produzione che è la più apprezzata dai critici e la più ricca di valori e di significati. Tra gli elementi più importanti di questo periodo appaiono il rinnovamento del linguaggio ed un arricchimento dei temi, nell'ambito dei quali trovano posto importanti istanze sociali. È significativa inoltre la volontà dell'autore di agire per la trasformazione della realtà e per la realizzazione di un mondo migliore.

Alla traduzione dei poeti greci tenne dietro in particolare l'arricchimento del linguaggio poetico ed un approfondimento sul piano della concezione e della ispirazione. Di tali cambiamenti abbiamo validi esempi soprattutto nelle raccolte successive alla Seconda Guerra Mondiale. Le tragiche esperienze del conflitto indussero in particolare il poeta ad allontanarsi dagli aspetti più rigidi dell'Ermetismo, ad abbandonare le meditazioni solitarie e ad avvicinarsi a tutti gli uomini, nel tentativo di aiutarli nella ricostruzione degli antichi valori. Ciò notiamo soprattutto in Giorno dopo giorno (1949) e nella raccolta successiva La vita non è un sogno (1949) e in genere in quella parte della sua produzione che è la più apprezzata dai critici e la più ricca di valori e di significati. Tra gli elementi più importanti di questo periodo appaiono il rinnovamento del linguaggio ed un arricchimento dei temi, nell'ambito dei quali trovano posto importanti istanze sociali. È significativa inoltre la volontà dell'autore di agire per la trasformazione della realtà e per la realizzazione di un mondo migliore.

Per la presenza di questo ideale, che in realtà illumina in vario modo tutta la produzione dell'autore e per la costante partecipazione al rinnovamento della letteratura, il messaggio di Quasimodo si riassume pertanto in una nota di notevole impegno.

ÒBOE SOMMERSO

Avara pena, tarda il tuo dono

in questa mia ora

di sospirati abbandoni.

Un oboe gelido risillaba

gioia di foglie perenni,

non mie, e smemora;

In me si fa sera:

l'acqua tramonta

sulle mie mani erbose.

Ali oscillano in fioco cielo,

labili: il cuore trasmigra

ed io son gerbido,

e i giorni una maceria.

CURVA MINORE

Perdimi, Signore, che non oda

gli anni sommersi taciti spogliarmi,

si che cangi la pene in moto aperto:

curva minore

del vivere m'avanza.

E fammi vento che naviga felice,

o seme d'orzo o lebbra

che sé esprima in pieno divenire.

E sta facile amarti

in erba che accima alla luce,

in piaga che buca la carne.

Io tento una vita:

ognuno si scalza e vacilla

in ricerca.

Ancora mi lasci: son solo

nell'ombra che in sera si spande,

né valico s'apre al dolce

sfociare del sangue.

LAMENTAZIONE D'UN FRATICELLO D'ICONA

Di assai aridità mi vivo,

mio Dio;

il mio verde squallore!

Romba alta una notte

di caldi insetti;

il cordiglio mi slega

la tunica marcia d'orbace.

Mi cardo la carne

tarlata d'acaridi:

amore, mio scheletro.

Nascosto, profondo, un cadavere

mastica terra intrisa d'orina.

Mi pento

d'averti donato il mio sangue,

Signore, mio asilo:

misericordia!

UN UOMO DEL MIO TEMPO

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

Uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

Con le ali maligne, le meridiane di morte,

- T'ho visto - dentro il carro di fuoco, alle forche,

Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu,

Con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

Come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

Gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

Quando il fratello disse all'altro fratello:

"Andiamo ai campi." E quell'eco fredda, tenace,

È giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

Le loro tombe affondano nella cenere,

Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

LA MIA GIORNATA PAZIENTE

La mia giornata paziente

a te consegno, Signore,

non sanata infermità,

i ginocchi spaccati dalla noia.

M'abbandono, m'abbandono:

ululo di primavera,

è una foresta

nata nei miei occhi di terra.

METAMORFOSI NELL'URNA DEL SANTO

I morti maturano,

il mio cuore con essi.

Pietà di sé

nell'ultimo umore ha la terra.

Muove nei vetri dell'urna

una luce d'alberi lacustri;

mi devasta oscura mutazione,

santo ignoto: gemono al seme sparso

larve verdi:

il mio volto è loro primavera.

Nasce una memoria di buio

in fondo a pozzi murati,

un'eco di timpani sepolti:

sono la tua reliquia

patita.

DAMMI IL MIO GIORNO

Dammi il mio giorno;

ch'io mi cerchi ancora

un volto d'anni sopito

che un cavo d'acque

riporti in trasparenza,

e ch'io pianga amore di me stesso.

Ti cammino sul cuore,

ed è un trovarsi d'astri

in arcipelaghi insonni,

notte, fraterni a me

fossile emerso da uno stanco flutto;

un incurvarsi d'orbite segrete

dove siamo fitti

coi macigni e l'erbe.

AMEN PER LA DOMENICA IN ALBIS

Non m'hai tradito, Signore:

d'ogni dolore

son fatto primo nato.

UN SEPOLTO IN ME CANTA

M'esilio; si colma

ombra di mirti

e il sopito spazio m'adagia.

Né amore accosta

silvani accordi felici

nell'ora sola con me:

paradiso e palude

dormono in cuore ai morti.

E un sepolto in me canta

che la pietraia forza

come radice, e tenta segni

dell'opposto cammino.

MOBILE D'ASTRI E DI QUIETE

E se di me gioia ti vince,

è nodo d'ombre.

Non altro ora consola

che il silenzio: e non ci sazia

volto mutevole d'aria e di colli,

giri la luce i suoi cieli cavi

a limite di buio.

Mobile d'astri e di quiete

ci getta notte nel veloce inganno:

pietre che l'acqua spolpa ad ogni foce.

Bambini dormono ancora nel tuo sonno;

io pure udivo un urlo talvolta

rompere e farsi carne;

e battere di mani ed una voce

dolcezze spalancarmi ignote.

ANELLIDE ERMAFRODITO

Mite letargo d'acque:

la neve cede chiari azzurri.

Sono memoria

d'ogni mia ora terrena,

angelo biancospino.

A te mi porgo trebbiato

senza seme; e duole dentro

pietà di magre foglie

che m'aiuta la morte.

Dalla fangaia affiora

roseo anellide

ermafrodito.

FRESCHE DI FIUMI IN SONNO

Ti trovo nei felici approdi,

della notte consorte,

ora dissepolta

quasi tepore d'una nuova gioia,

grazia amara del viver senza foce.

Vergini strade oscillano

fresche di fiumi in sonno:

E ancora sono il prodigo che ascolta

dal silenzio il suo nome

quando chiamano i morti.

Ed è morte

uno spazio nel cuore.

AUTUNNO

Autunno mansueto, io mi posseggo

e piego alle tue acque a bermi il cielo,

fuga soave d'alberi e d'abissi.

Aspra pena del nascere

mi trova a te congiunto;

e in te mi schianto e risano:

povera cosa caduta

che la terra raccoglie.

L'EUCALYPTUS

Non una dolcezza mi matura,

e fu di pena deriva

ad ogni giorno

il tempo che rinnova

a fiato d'aspre resine.

In me un albero oscilla

da assonnata riva,

alata aria

amare fronde esala.

M'accori, dolente rinverdire,

odore dell'infanzia

che grama gioia accolse,

inferma già per un segreto amore

di narrarsi all'acque.

Isola mattutina:

riaffiora a mezza luce

la volpe d'oro

uccisa a una sorgiva.

VERDE DERIVA

Sera: luce addolorata,

pigre campane affondano.

Non dirmi parole: in me tace

amore di suoni, e l'ora è mia

come nel tempo dei colloqui

con l'aria e con le selve.

Sapori scendevano dai cieli

dentro acque lunari,

case dormivano sonno di montagne,

o angeli fermava la neve sugli ontani,

e stelle ai vetri

velati come carte d'aquiloni.

Verde deriva d'isole,

approdi di velieri,

la ciurma che seguiva mari e nuvole

in cantilena di remi e di cordami

mi lasciava la preda:

nuda e bianca, che a toccarla

si udivano in segreto

le voci dei fiumi e delle rocce.

Poi le terre posavano

su fondali d'acquario,

e ansia di noia e vita d'altri moti

cadeva in assorti firmamenti.

Averti è sgomento

che sazia d'ogni pianto,

dolcezza che l'isole richiami.

NASCITA DEL CANTO

Sorgiva: luce riemersa:

foglie bruciano rosee.

Giaccio su fiumi colmi

dove son isole

specchi d'ombre e d'astri.

E mi travolge il tuo grembo celeste

che mai di gioia nutre

la mia vita diversa.

Io muoio per riaverti,

anche delusa,

adolescenza delle membra

inferme.

LAMENTO PER IL SUD

La luna rossa, il vento, il tuo colore

di donna del Nord, la distesa di neve...

Il mio cuore è ormai su queste praterie,

in queste acque annuvolate dalle nebbie.

Ho dimenticato il mare, la grave

conchiglia soffiata dai pastori siciliani,

le cantilene dei carri lungo le strade

dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie,

ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru

nell'aria dei verdi altipiani

per le terre e i fiumi della Lombardia.

Ma l'uomo grida dovunque la sorte d'una patria.

Più nessuno mi porterà nel Sud.

Oh, il Sud è stanco di trascinare morti

in riva alle paludi di malaria,

è stanco di solitudine, stanco di catene,

è stanco nella sua bocca

delle bestemmie di tutte le razze

che hanno urlato morte con l'eco dei suoi pozzi,

che hanno bevuto il sangue del suo cuore.

Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti,

costringono i cavalli sotto coltri di stelle,

mangiano fiori d'acacia lungo le piste

nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse.

Più nessuno mi porterà nel Sud.

E questa sera carica d'inverno

è ancora nostra, e qui ripeto a te

il mio assurdo contrappunto

di dolcezze e di furori,

un lamento d'amore senza amore.

DIALOGO

"Ateantu commotae Erebi de sedibus imis

umbrae ibant tenues simulacraque luce carentum."

Siamo sporchi di guerra e Orfeo brulica

d'insetti, è bucato dai pidocchi,

e tu sei morta. L'inverno, quel peso

di ghiaccio, l'acqua, l'aria di tempesta,

furono con te, e il tuono di eco in eco

nelle tue notti di terra. Ed ora so

che ti dovevo più forte Consenso,

ma il nostro tempo è stato furia e sangue:

altri già affondavano nel fango,

avevano le mani, gli occhi disfatti,

urlavano misericordia e amore.

Ma come è sempre tardi per amare;

perdonami, dunque. Ora grido anch'io

il tuo nome in quest'ora meridiana

pigra d'ali, di corde di cicale

tese dentro le scorze dei cipressi.

Più non sappiamo dov'è la tua sponda;

c'era un varco segnato dai poeti,

presso fonti che fumano da frane

sull'altipiano. Ma in quel luogo io vidi

da ragazzo arbusti di bacche viola,

cani da gregge e ucecui d'aria cupa

e cavalli misteriosi animali

che vanno dietro l'uomo a testa alta.

I vivi hanno perduto per sempre

la strada dei morti e stanno in disparte.

Questo silenzio è ora più tremendo

di quello che divide la tua riva.

«Ombre venivano leggere.» E qui

l'Olona scorre tranquillo, non albero

si muove dal suo pozzo di radici.

0 non eri Euridice? Non eri Euridice!

Euridice è viva. Euridice i Euridice!

E tu sporco ancora di guerra, Orfeo,

come il tuo cavallo, senza la sferza,

alza il capo, non trema più la terra:

urla d'amore, vinci, se vuoi, il mondo.

THANATOS ATHANATOS

E dovremo dunque negarti, Dio

dei tumori, Dio del fiore vivo,

e cominciare con un no all'oscura

pietra «io sono», e consentire alla morte

e su ogni tomba scrivere la sola

nostra certezza: «thànatos athànatos»?

Senza un nome che ricordi i sogni

le lacrime i furori di quest'uomo

sconfitto da domande ancora aperte?

Il nostro dialogo muta; diventa

ora possibile l'assurdo. Là

oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi

vigila la potenza delle foglie,

vero è il fiume che preme sulle rive.

La vita non è sogno. Vero l'uomo

e il suo pianto geloso del silenzio.

Dio del silenzio, apri la solitudine.

QUASI UN MADIRIGALE

Il girasole piega a occidente

e già precipita il giorno nel suo

occhio in rovina e l'aria dell'estate

s'addensa e già curva le foglie e il fumo

dei cantieri. S'allontana con scorrere

secco di nubi e stridere di fulmini

quest'ultimo gioco del cielo. Ancora,

e da anni, cara, ci ferma il mutarsi

degli alberi stretti dentro la cerchia

dei Navigli. Ma è sempre il nostro giorno

e sempre quel sole che se ne va

con il filo del suo raggio affettuoso.

Non ho più ricordi, non voglio ricordare;

la memoria risale dalla morte,

la vita è senza fine. Ogni giorno

è nostro. Uno si fermerà per sempre,

e tu con me, quando ci sembri tardi.

Qui sull'argine del canale, i piedi

in altalena, come di fanciulli,

guardiamo l'acqua, i primi rami dentro

il suo colore verde che s'oscura.

E l'uomo che in silenzio s'avvicina

non nasconde un coltello fra le mani,

ma un fiore di geranio.

* * * * * *

DALLE "METAMORFOSI" DI OVIDIO

PROSERPINA, CYANE

LIBRO V - VV 385-520

Non lontano dalle mura di Enna s'apre il Pergo,

lago d'acque profonde; mai il Caistro,

nelle sue onde fuggenti, ode canti di cigni

più di quello. Una selva corona le sue acque

e ne avvolge le rive, e le fronde come velo

allontanano l'impeto di Febo. I rami danno ombra

e l'umida terra fiori d'ogni specie:

là eterna è primavera. Mentre in quel bosco

giocava Proserpina cogliendo bianchi gigli e viole

con gioia di fanciulla, a gara con le amiche,

colmandone il grembo e i canestri, la vide Plutone

e subito l'amò e la rapì: tanto fu rapido amore.

Proserpina, impaurita, chiamava con voce dolente

la madre e le compagne, ma più la madre;

e poi che lacerata alle spalle pendeva la sua veste,

caddero dalla tunica sciolta tutti i fiori.

V'era tanta innocenza nella sua fresca età,

che per i fiori caduti fu in pena la fanciulla.

E intanto Plutone dal carro incitava i cavalli

chiamandoli per nome ad uno ad uno,

e sul collo e la criniera scuoteva le briglie

d'oscuro colore di ferro. E passò dai profondi

laghi e gli stagni acri di zolfo dei Pàliei

che su ribollono da squarci della terra,

e là dove i Bacchiadi, gente di Corinto,

fra due porti ineguali, alzarono una città.

Fra Ciane ed Aretusa si stende una zona di mare

chiusa da due esili punte di terra:

qui visse Ciane, la ninfa più famosa di Sicilia,

e da lei ebbe nome lo stagno. Ora la ninfa

uscendo improvvisa dall'acque sino ai fianchi,

riconobbe la dea e così disse: «O Plutone,

non andrai lontano; se Cerere non vuole

non potrai avere la fanciulla: dovevi chiedere

Proserpina, non prenderla con forza.

E se piccole cose posso accostare alle grandi,

anch'io, amata da Anapo, divenni la sua sposa

alle vive preghiere, non per timore.»

Disse, e aprendo le braccia cercava di fermarlo.

Ma non tenne più l'ira il figlio di Saturno,

e incitando i tremendi cavalli, col braccio potente

vibrò lo scettro dentro il profondo dell'acque:

e la terra percossa aprì la via del Tartaro,

e riportò nell'abisso l'obliquo carro veloce.

Ora Ciane piangendo la dea rapita e le leggi

della fonte spezzate da Plutone, ha come ferito

il cuore silenzioso, e si consuma in lacrime

e si scioglie in quelle acque di cui fu dea suprema.

Avresti potuto vedere le membra farsi tenere,

le ossa Flessibili, le unghie perdere durezza,

e sciogliersi in acqua le parti più sottili:

le chiome azzurre, i piedi, le dita, le gambe,

perché più rapide mutano le esili membra

in acque gelide. Poi gli òmeri, la schiena,

fianchi e il petto furono piccoli ruscelli,

l'acqua giunse al sangue per le vene guaste,

nulla rimase di lei che si potesse prendere.

Intanto la madre cercava con ansia la figlia

per tutta la terra e nel profondo del mare.

Né l'Aurora dai capelli freschi di rugiada,

non Espero la vide mai in riposo,

andò con due torce di pino accese

nel fuoco dell'Etna, lungo le gelide notti,

quando la dolce luce oscura le stelle.

E sempre cercava la figlia dal sorgere

Al tramonto del sole; e stanca, arsa di sete,

dai aveva bagnato le labbra ad una fonte,

vide una capanna dal tetto di paglia

andò subito a battere alla piccola porta.

Ina vecchia venne ad aprire, e alla dea

che chiedeva da bere, offrì dell'acqua dolce

da lei preparata con il grano cotto.

E mentre beve, un fanciullo senza grazia in volto,

anche audace, si ferma davanti alla dea,

e la deride dicendole: «Avida!» E la dea offesa

riversa sul fanciullo ciò che ancora restava

dell'acqua mescolata al grano. E subito quel volto

si copre di macchie, e le braccia diventano gambe,

e la coda s'aggiunge alle membra mutate,

e il corpo (perché non abbia molto potere nel male)

si contrae in piccola forma: non più lungo

d'una lucertola. E la vecchia, stupita, piangendo

vuole toccare il mostro che fugge e si nasconde:

il mostro ha un nome che s'addice al suo colore,

screziato sul corpo di macchie variopinte.

Lungo sarebbe dire per quante terre e mari

vagò la dea: non c'era più luogo al mondo

dove ancora cercare. E ritornò in Sicilia,

e andò per tutta l'isola e giunse fino a Ciane,

che certo, se ninfa, le avrebbe detto ogni cosa;

ma non aveva più bocca, né lingua per parlare,

né modo per esprimersi; pure le mostrò un segno:

caduta là, galleggiava sull'acqua

della sorgente la cintura di Proserpina,

nota alla madre. E appena Cerere la vide,

come se allora sapesse la sorte della figlia,

cominciò a strapparsi i capelli e a lungo a battersi il petto.

E ancora non sa dove si trovi la figlia,

e dà colpa a tutta la terra (e la chiama nemica

e indegna del dono delle messi), e più alla Sicilia,

dove vide quel segno, ragione del suo pianto.

E là con mano spietata rompe gli aratri che voltano

le zolle, e con ira dà morte ai coloni ed ai giovenchi,

e vuole i campi sterili, e guasta le sementi.

E si perde la fama della terra siciliana,

dovunque esaltata come fertile; e le messi

muoiono appena verdi, ora perché il sole infuria

pioggia, e avversi sono i venti e le stelle.

E gli uccelli divorano i semi appena sparsi,

e il loglio e l'erbe spinose e la tenace gramigna

frmano il grano che cresce. Allora Aretusa

levò il capo fuori dall'acque dell'Elide

e, gettate le chiome stillanti dalla fronte

dietro le orecchie, così disse: «O madre delle messi,

madre della vergine cercata in ogni luogo, riposa

della lunga fatica, non fare violenza alla terra.

La terra è fedele, non ha colpa, senza volere

si aprì quando veniva rapita Proserpina.

Non prego per la mia terra, sono qui straniera,

io nacqui a Pisa. la mia patria è l'Elide.

Abito la Sicilia come ospite; ma questa terra

mi è cara più d'ogni altra; e per me, Aretusa,

questi sono i Penati, questa la casa, e tu,

dea benigna, difendila. Perché venni in Ortigia

dalla mia terra lungo infinite onde del mare,

dirò a suo tempo, quando avrai meno dolore

e più sereno il volto. Vado per un sentiero

aperto sotto terra e per caverne profonde

sollevo qui il capo e vedo stelle ignote.

Ora, mentre scorrevo per i gorghi dello Stige,

vidi Proserpina, triste ed ancora spaurita

nel volto, ma regina del mondo delle ombre,

ma già sposa potente del re dell'Averno.»

E a questo parole, la madre parve di pietra,

e a lungo rimase stupita, come presa dal fulmine.

Ma quando il dolore vinse la sua grave inerzia,

allora si levò col carro su per l'alto cielo.

E là, cupa in volto, coi capelli sparsi, irata,

ferma davanti a Giove, così disse: «O Giove,

per il sangue mio, ti prego, per il tuo sangue.

Se non hai amore per me, chiedo pietà per la figlia:

invoco il tuo aiuto, anche se nacque da me.

Ho ritrovato la figlia che così a lungo cercai,

se ritrovarla vuol dire sapere d'averla perduta;

se sapere dov'è vuol dire averla trovata.»

ARETHUSA, ALPHEUS, LYNCUS

LIBRO V - VV 552-661

Ma perché avete piedi e penne d'uccelli,

o figlie d'Achelo, e volto ancora di vergini?

Forse perché, o Sirene, eravate con Proserpina

quando coglieva fiori della primavera?

Dopo averla invano cercata per tutta la terra,

perché la vostra ansia fosse nota ai mari

vi venne desiderio delle ali

per vagare sui flutti, e per volere divino

le vostre membra si dorarono subito di penne.

E perché il vostro canto, così dolce da udire,

e perché questo dono così grande

non fosse mai privo di parole, rimase a voi

il volto di fanciulla, la voce umana.

Ora, con giustizia, tra la sorella e il fratello,

Giove divise in due parti il volgere dell'anno.

E la dea, nume dei due regni, sta insieme alla madre

un tempo uguale a quello che vive con lo sposo.

Cerere mutò subito in cuore e nell'aspetto,

e la sua fronte, che perfino a Plutone parve triste,

è lieta come il sole che appare dalle nubi aperte.

E Cerere, serena per la figlia ritrovata,

vuole che tu, Aretusa, racconti la tua fuga,

e perché sei una sorgente sacra. Tacque la fonte,

e dalle acque profonde levò il capo Aretusa,

e asciugando con la mano i suoi verdi capelli

narrò gli antichi amori del fiume dell'Elide.

«lo fui - disse - una delle ninfe achee

e più di me nessuna amava andare per i boschi

e fu più avida nel tendere le reti. Non chiedevo

fama alla bellezza. ero forte, ma pure si diceva

ch'ero bella. Non amavo la lode alla bellezza,

anzi mi vergognavo del mio corpo,

di questo dono selvatico, gioia per le altre,

e se piacevo sentivo grave colpa.

Tornavo stanca, ricordo, dalla selva di Stìnfalo,

era d'estate, e grave fatica cresceva la calura.

E vidi un ruscello che scorreva tacito,

senza gorghi, limpido sino al fondo, tanto

che ogni piccola pietra poteva contarsi dall'alto,

tale che avresti detto queh'acqua senza moto.

Bianchi salici e pioppi nutriti dall'acqua

spargevano docili l'ombra sulle rive in declivio:

m'avvicina e mi bagno prima le piante dei piedi,

e poi fino al ginocchio; ma ancora non ero contenta,

e slaccio le vesti leggere e le appendo ad un salice,

e nuda mi tuffo nell'acqua. E mentre taglio le onde

e a me le riporto, scorrendo ora in qua ora in là

e agito le braccia, odo non so qual rumore

salire dal fondo; e impaurita mi fermo alla sponda vicina.

"Dove vai cosi in fretta, o Aretusa?"

grida l'Alfeo di sotto le acque, "dove vai cosí in fretta?"

ripete con rauca voce. E io fuggo nuda, com'ero

(all'altra riva erano le vesti). E più egli m'insegue

e arde d'amore: nuda gli sembro più pronta.

Correvo come colomba che fugge lo sparviero

con ali tremanti; senza pietà m'inseguiva,

come sparviero preme su trepida colomba.

Fino a Orcomeno, a Psòfide, le forze mi sostennero,

fino a Cillene, alle curve del Menalo, al gelido

Erimanto, nell'Elide; ma ero più veloce d'Alfeo.

Ma non potevo resistere a lungo alla corsa,

le mie forze non erano uguali alle sue;

egli non piegava alla fatica. Ma corsi ancora

per campi, per monti di selve, per rocce,

per dirupi dove non c'era un sentiero.

E il sole m'era alle spalle; e vidi un'ombra

lunga davanti a me, se pure non era il timore

a crearla. Ma davvero a quel rumore di passi

tremavo di paura e già quell'alito forte

m'agitava le bende ai capelli. E sfinita gridai:

"Sono perduta, o Diana, soccorri la tua Aretusa

a cui affidasti sovente e l'arco e la faretra

con le frecce." Ebbe pietà la dea e in una densa nube

mi chiuse. E il fiume, girando per la vana nebbia

che mi copriva, cercò dentro la nube; e due volte,

ignaro, passò dal luogo dove la dea m'avvolse,

e due volte chiamò a gran voce: "Aretusa! Aretusa!"

Che cuore io avevo, o infelice! Non era d'agnello

quando sente i lupi fremere intorno all'ovile,

o di lepre nascosta nella macchia, se scorge

il muso nemico dei cani e non osa un piccolo moto?

Ma là rimase Alfeo perché non vide più oltre

un'orma del mio piede, e fissava la nube.

E gelido sudore intanto copre le mie membra,

e da tutto il mio corpo stiuano cellule gocce,

e dovunque io vada, ecco uno scorrere d'acqua,

e dai capelli scende rugiada; e in breve tempo,

più breve di quello che occorre per narrare,

Alfeo ritorna fiume per unirsi alle mie acque.

E Diana apri la terra, ed io, profonda, per oscure

grotte vengo in Ortigia, che al mio nome divino

fu grata, portandomi alla luce del cielo.»

E qui tacque Aretusa. Aggioga Cerere allora

due serpi al suo carro e col morso ne frena la bocca

e viene levata per l'aria fra il cielo e la terra.

E subito verso Tritonia guida il carro leggero,

e là lo consegna a Trittòlemo; e impone che parte

dei semi già avuti si sparga su vergine terra

e parte in quella arata dopo lungo riposo.

Sopra le terre d'Asia e d'Europa era passato

altissimo il giovane in volo e calava nella Scizia,

dove Linco era re. Trittòlemo entrò nella reggia,

e Linco gli chiese di dove veniva, e perché, a quelle rive,

e il nome e la sua patria. E il giovane rispose-

«La mia patria è Atene, il mio nome è Trittòlemo.

Non giunsi qui su nave, né a piedi sulla terra;

l'aria mi apri la strada. Porto i doni di Cerere,

che, sparsi per i campi, daranno messi feconde

e il dolce nutrimento.» Nasce invidia al barbaro

e pensa di fare egli stesso quel dono cosi grande,

ed accoglie Trittòlemo. E quando l'ospite dorme,

l'assale con la spada e tenta di colpirlo al petto.

Ma lo muta Cerere in linee e ordina a Trittòlemo

di guidare per l'aria i sacri serpenti aggiogati.

CYPARISSUS

LIBRO X - VV. 86-140

Nella di stesa piana priva d'ombra,

sulla cima d'un colle verde d'erba tenera,

giunse Orfeo, e toccò le corde della cetra:

e subito d'intorno nacque l'ombra. E apparve la quercia

e l'albero delle Eliadi, e l'ischio dalle alte fronde,

il tiglio delicato, il faggio, il vergine lauro,

il fragile nocciòlo, il frassino utile per l'aste,

l'abete senza nodi, il leccio curvato dalle ghiande,

il platano felice, l'acero di vari colori,

il salice che vive lungo i fiumi e il loto delle acque,

il bosso sempre verde e l'umile tamerice,

il mìrto di due colori e il viburno dalle bacche cerule.

Veniste anche voi, edere dai prensili piedi flessuosi,

con la vite densa di foglie e l'olmo avvolto di tralci

e gli orni e le picce e gli àlbatri colmi di rossi pomi

e la lenta palma, premio al vincitore,

e il pino con l'aspra chioma raccolta in cima,

caro alla madre degli dèi, anche se Ati

lasciò per Cibele la sua natura d'uomo

e s'indurí in quel tronco. E fra quegli alberi

apparve anche il cipresso, simile alle mete,

albero ora, ma fanciullo un tempo diletto

al dio che piega le corde dell'arco e della cetra.

Viveva un cervo meraviglioso, sacro alle ninfe

delle terre di Cartaia. Ramose e aperte,

fitta ombra spargevano le corna sul suo capo:

e splendevano d'oro. E dal liscio collo,

giù sugli òmeri pendevano collane di gemme.

Dal giorno della nascita, legato con tenui fili,

un piccolo globo d'argento oscillava sulla fronte,

lucevano perle alle orecchie, intorno alle tempie.

Senza timore, vinta la timidezza naturale,

entrava nelle case e abbandonava il collo

alle carezze di mani anche ignote.

Ma più era caro a te, Cyparissus,

il più bello fra gli uomini di Ceo. Tu lo guidavi

ai giovani pascoli e alle acque di chiara sorgente:

tu gli intrecciavi fiori di vari colori tra le corna,

e talvolta, lieto cavaliere, andavi qua e là

sul suo dorso e frenavi la sua bocca mansueta

con briglie purpurce. Ma un meriggio d'estate,

quando la calura ardo le curve braccia del Cancro,

il cervo riposava stanco sull'erba del prato

al fresco d'ombra che stendeva un albero;

e Cyparissus ignaro lo trafisse con un dardo.

E come vide che moriva per il colpo crudele,

invocò subito la morte. Quante parole di conforto

gli rivolse Febo dicendo che non valeva dolore

quella perdita lieve: ma, nel continuo lamento,

egli chiede agli dèi, quale dono supremo,

di lasciarlo sempre nel pianto. E senza fine pianse

tutto il suo sangue, e le membra presero a inverdire,

e i capelli, prima fluenti sulla fronte bianchissima,

divennero ruvide fronde, e già dure

volsero l'esile cima verso il cielo stellato.

GALATEA, ACIS, POLIPHEMUS

LIBRO XIII - VV 737-897

L'inquieta Cariddi infuria sulla riva d'occidente,

Scilla sull'opposta riva. L'una attira e divora

le navi e le ributta, l'altra cinge di cani feroci

il fosco ventre; ed ha l'aspetto di vergine:

a credere agli oracoli, forse fu vergine un tempo.

Molti chiedono invano Scilla come sposa,

e lei cara alle ninfe del mare,

a questo narra gli amori dei giovani delusi.

Un giorno Calatea, porgendole al pettine i capelli,

così parlò a Scilla fra un sospiro e l'altro:

«Almeno tu, o vergine, susciti amore fra la dura razza

degli uomini, e, come fai, senza timore

ti puoi anche negare. Ma io, figlia di Nèreo

e dell'azzurra Doride, con infinite sorelle

che mi stanno a fianco, solo con pianto

ho potuto sfuggire all'amore del Ciclope.»

Qui le lacrime le chiusero la voce.

Allora la vergine le asciugava gli occhi

col suo candido pollice e, consolandola, diceva:

«Parla, o diletta, non nascondermi il dolore

che ti tormenta: tu sai che ti sono fedele.»

E così rispondeva la ninfa alla figlia di Crateide:

«Aci, nato da Fauno e dalla ninfa del Simeto,

era la grande gioia del padre e della madre,

ma più la mia, perché solo con me s'era congiunto.

Bello, di sedici anni, una lieve lanugine

copriva le sue tenere guance. Ed io l'amavo;

ma con ardore cercava me il Ciclope.

Non dirò, se lo chiedi, che l'amore per Aci

fu più dell'odio che portavo all'altro: fu uguale.

Potente il tuo dominio, o Venere benefica!

Anche il Ciclope, terrore delle selve,

che mai ospite lasciò senza una pena,

che non cura gli dèi e il vasto Olimpo,

provò che cosa fosse amore, e, avido di me,

dimenticò il gregge e le spelonche.

E ora ti fai bello, o Polifemo, vuoi piacere,

e col rastrello pettini i ruvidi capelli,

e l'ispida barba ami tagliare con la falce,

e ti specchi nell'acqua per fare lieto il volto.

Non hai più brama di stragi, non sei più selvatico,

quieta è la sete mai sazia di sangue,

le navi arrivano e partono sicure.

Intanto Télemo, giunto sull'Etna dei Siculi

(Télemo Eurúnide, che dal volo degli uccelli

fa giusto presagio), andò dal tremendo Polifemo

e gli disse: "Quell'occhio che hai sulla fronte

ti sarà tolto da Ulisse". Rise Polifemo,

e rispose: "T'inganni, o stupido indovino;

già un'altra mi tolse l'occhio". E cosi sdegnava

chi invano prediceva il vero. E camnmnando

o affondava sul lido il passo pesante

o stanco tornava nella cupa spelonca.

Sporge nel mare, in forma di cuneo, un alto

acuto colle che l'acqua bagna ai lati.

E qui sale il feroce Ciclope e si ferma

sulla vetta; e il gregge lanoso lo segue

senza guida. E lasciato il tronco di pino

(era il suo bastone, e poteva essere un'antenna),

e presa la zampogna a cento piccole canne

udirono sui monti e le acque arie pastorali.

Io, nascosta da una rupe, avvinta ad Aci,

queste parole, ricordo, udii da lontano:

"O Galatea, tu sei bianca più della foglia

di neve del ligustro, piú fiorente dei prati, snella

più dell'ontano, splendente più del cristallo, più lasciva

del tenero capretto, più liscia delle conchiglie

levigate dal moto assiduo del mare, più cara

del sole d'inverno e dell'ombra d'estate,

più eccellente dei pomi, più viva agli occhi

dell'alto platano, più nitida del ghiaccio,

più dolce dell'uva matura, morbida più delle piume

del cigno e del latte rappreso, e, se tu non mi fuggi,

magnifica più dell'orto irrigato. Tu, Galatea,

sei più selvatica dei tori non domati, più dura

antica quercia, più volubile delle onde,

flessibile più dei ramoscelli del salice

e della vitalba, più ferma di questi scogli,

più violenta d'un fiume, più superba del pavone,

più impetuosa del fuoco, più pungente delle spine,

più tremenda d'un'orsa che ha i piccoli nati,

piú sorda del mare, più furiosa d'una serpe pestata,

e, questo almeno a te potessi togliere,

tu fuggi non solo più del cervo inseguito

dai secchi latrati, ma più del vento e dell'aria leggera.

Ti pentiresti, conoscendomi, d'avermi fuggito:

che rimpianto allora del tempo perduto, e che ansia

di tenermi! Mia è una parte del monte,

mie numerose spelonche scavate nella pietra viva,

dove non soffri il sole nel mezzo dell'estate,

né l'inverno. Là sono frutti che curvano i rami,

e nei lunghi filari pende l'uva simile all'oro

e quella purpure a: l'una e l'altra io serbo per te.

Tu coglierai con le tue mani le tenere fragole

nate all'ombra delle Belve, e le còrníole autunnali

e le prugne: non solo quelle livide per il succo viola,

ma anche quelle più buone, colore della cera vergine.

Se mi vorrai come sposo avrai sempre castagne

e mele selvatiche, e ogni albero per te darà il suo frutto.

Tutte le pecore che vedi sono mie: e molte vagano per le valli,

molte per il bosco, molte sono chiuse negli antri;

né, se lo chiedi, saprei il loro numero.

i poveri contano le pecore. Se ne dicessi le lodi,

non mi crederesti: tu stessa potrai vedere

come camminano a stento con le poppe gonfie

tra le gambe. Negli ovili stanno i teneri figli

degli agnelli, al riparo dal freddo, e i capretti

d'uguale età. Ho sempre latte fresco: parte

lo tengo per bere, parte lo faccio indurire

con caglio disciolto. Non avrai solo facili svaghi

e doni comuni, come daini, lepri, capre, o due colombe

o un nido d'uccelli tolto dalla cima d'un albero.

lo trovato sui monti due gemelli d'un'orsa

ho possono giocare con te, e tanto gli orsacchiotti

sono simili tra loro che appena potresti distinguerli;

quando li trovai, io dissi: "Li terrò per la mia donna.

Solleva, dunque, il capo splendente dall'onde celesti,

vieni, o Galatea, e accogli i miei doni.

Certo mi conosco, e poco fa io vidi la mia immagine

nell'acqua limpida, e mi piacque il mio aspetto.

guarda come son grande. Nemmeno Giove, nel cielo

(voi dite sempre che là regni non so quale Giove)

ha un corpo maggiore del mio; una densa chioma

scende sulla mia fronte scura, e fa ombra alle spalle

come un bosco. Ma non devi credere orrido il mio corpo

perché ispido di peli. brutto è l'albero privo di fronde,

brutto il cavallo senza il velo d'una bionda criniera

sul collo; gli uccelli sono coperti di piume,

la lana adorna le pecore, la barba e i peli ruvidi

fanno bello il corpo dell'uomo. lo ho un solo occhio

in mezzo alla fronte, ma simile a un ampio scudo.

Che dico? Non vede il sole dal cielo immenso

tutte le cose della terra? Ed anche il sole

ha un solo occhio. Mio padre, poi, è il re del mare:

e sarà padre del tuo sposo. Solo abbi pietà di me

e accogli le preghiere di chi ti supplica:

a te sola io cedo. lo che disprezzo Giove, il cielo

e il fulmine che tutto penetra, a te, figlia di Nèreo,

mi piego: la tua ira è più acuta del fulmine.

Sopporterei il disprezzo se tu fuggissi tutti;

ma perché mi rifiuti e porti amore ad Aci,

e preferisci Aci a Polifemo? Piace a se stesso, e sia;

ma che piaccia a te pure, questo non vorrei,

Galatea. Ma se lo prendo, sentirà quale forza

è chiusa nel mio corpo. Vive gli strapperò le viscere,

e le membra a brani spargerò per i campi

e per il tuo mare (così Aci si unisca a te).

Ardo, ma più ribolle il sangue per l'offesa,

e mi pare d'avere l'Etna nel petto

con le sue forze; e tu, Galatea, non ti commuovi?"

E dopo questo vano lamento (io vedevo ogni cosa)

il Ciclope vi alza, e come toro furioso

che perduta la giovenea non può stare fermo

e va per le selve e i monti che conosce,

quando mi scorse con Aci, gridò: "Vi vedo,

ma questo è l'ultimo abbraccio d'amore."

Ed era la sua voce quella d'un Ciclope

preso dall'ira; e l'Etna tremò a quell'urlo.

Allora, spaurita, m'immersi nel mare vicino,

e in fuga volse le spalle il giovane Aci, gridando:

aiuto, Galatea, ti prego, aiuto, o padre, o madre,

nel vostro regno accogliete il figlio prossimo alla morte."

E il Ciclope l'insegue, e staccato un pezzo di monte

lo lancia sul fuggiasco. Solo un estremo

della rupe lo colse, ma fu per lui la morte.

e perché Aci riprendesse la forza dell'avo,

feci quello che potevo ottenere dal fato.

Dalla rupe scorreva sangue vivo, ma, ecco, quel rosso

comincia a svanire, come colore di fiume

che torbido di pioggia schiarisce a poco a poco.

Poi la pietra si spacca, e dalle crepe escono tenere

canne, e il cavo più profondo risuona d'acque in moto.

E d'improvviso esce di là, fino alla cintola

(o mirabile cosa), un giovane con le corna

che spuntano appena cinte di molli canne.

E somigliava ad Aci, ma più alto e col viso ceruleo.

Ma anche cosi, mutato in fiume, Aci rimase com'era,

e ora il fiume ha il nome ch'era una volta di Aci. »

...Un saggio critico:

Unità e valore della poesia di Salvatore Quasimodo

di Antonio Magliulo

Affermare che Salvatore Quasimodo (1901 - 1968) è da considerarsi fra i "sommi" della poesia contemporanea potrebbe sembrare superfluo, tenuto conto dei prestigiosi riconoscimenti da lui ottenuti nel corso della sua carriera e dell'importanza che l'artista occupa tuttora nel panorama letterario europeo. Eppure, talvolta, nel confronto sempre aperto fra i protagonisti italiani del Novecento, egli sembra leggermente offuscato da nomi di eminenti colleghi, come, ad esempio, Montale e Ungaretti. Ciò, in verità, capita per diversi motivi, così riassumibili:

-la tendenza a considerare il poeta modicano come un allievo, un epigone dell'Ermetismo.

È opinione di molti, infatti, che l'accostamento di Quasimodo ad Ungaretti e Montale sarebbe arbitrario, frutto cioè di un'esemplificazione, di uno schematismo scolastico, sia per il divario anagrafico esistente tra loro, sia per la tardiva adesione dell'artista siciliano alla nuova poesia.

-l'accentuarsi della divaricazione fra letterati e pubblico, prodottasi a partire dagli anni Trenta/Quaranta.

È pur vero che, col palesarsi della poesia ermetica, il linguaggio si impreziosisce, assume significati indecifrabili, allontanandosi ulteriormente dalla massa e isolando ancor più gli autori in un mondo sui generis, aristocratico ed elitario. In effetti, Quasimodo si trova ad operare nella fase più acuta di tale divaricazione e ne diviene, incolpevolmente, uno dei maggiori "imputati".

-l'abitudine a tenere ancora separate e indipendenti le produzioni quasimodiane, quella anteriore e posteriore alla guerra.

Secondo alcuni (e questo è l'equivoco maggiore da chiarire) la produzione giovanile di Quasimodo mostrerebbe i "limiti" di un evidente ancoraggio alla poetica decadentista e ai suoi stilemi estetizzanti, mentre soltanto l'altra, quella più recente, per la sua forma esplicita e un aperto impegno civile, meriterebbe il riconoscimento che ha.

Effettivamente, in Acque e terre la prima raccolta di Quasimodo, che risale al 1930, non è difficile cogliere delle assonanze con la lirica pascoliana e dannunziana. I versi, sorretti da un'evidente impronta classica e da un "apparato" implicito e sottilmente allusivo (proprio della tendenza poetica del tempo) rappresentano una felice sintesi tra forme vecchie e nuove. Essi rivelano, per altro, la disposizione del poeta a trasfigurare persone, avvenimenti e luoghi lontani, sicché ogni cosa sembra sospesa in una singolare dimensione della memoria, che può essere facilmente confusa con la nostalgia personale. Ma questo modo di comporre, più che da vagheggiamenti meramente intimistici, deriva dalla constatazione del passare del tempo (e della "corrosione" che ciò produce negli uomini) e diviene perciò un dato obiettivo, realistico, che travalica i confini dell'esperienza privata.

Pure la successiva adesione di Quasimodo all'ermetismo [Oboe sommerso (1932) ed Erato e Apollion (1936)] è stata oggetto talvolta di rilievo critico. In ciò si è voluto ravvisare una sorta di operazione mimetica, un adeguamento linguistico esteriore, privo di una partecipazione autentica e convinta, funzionale soltanto alle suggestioni dell'epoca, che com'è noto era dominata dall'esigenza di una poesia essenziale, depurata dalle scorie del manierismo e della retorica nazionalistica. Secondo questa interpretazione, la produzione ermetica di Quasimodo parrebbe ridursi o a puro esercizio accademico o a desiderio di superare i grandi maestri, quali erano appunto Montale ed Ungaretti. A guardar bene, si tratta invece di un periodo di studio, di transizione, in cui l'artista ricerca una nuova fisionomia per la sua poesia, secondando così un naturale processo creativo, per cui un autore può volgersi al nuovo, soltanto dopo aver elaborato l'antico.

Il travaglio creativo è però definitivamente superato, non tanto nelle Nuove poesie (1936- 42) che segnano un felice ritorno ad una lirica accorata e sincera, quanto nelle opere Giorno dopo giorno (1947) e La vita non è sogno (1949) che vengono editate nel dopoguerra ed in cui appaiono, inequivocabili, le tracce di un mutamento formale e contenutistico: la cruda realtà del conflitto ha segnato profondamente il poeta e nei suoi versi trovano ora posto le sofferenze e le speranze dei popoli. A questo periodo appartengono componimenti di esemplare nitore stilistico e di elevato contenuto sociale, come Alle fronde dei salici e Uomo del mio tempo. Da tale "svolta" nasce il cantore della solidarietà umana e dell'impegno civile. Dalla sua manifesta adesione alla vita concreta e dall'aperto schierarsi contro i mali del mondo, Quasimodo trae il suo maggior consenso.

Ma sarebbe un errore limitare il suo valore artistico alla produzione più matura, relativizzando quella precedente e ponendo entrambe in un inconciliabile dicotomia. Ad esaminare attentamente i temi svolti nelle prime raccolte, viene fuori un poeta sensibile, "a tutto tondo", che si strugge per la propria terra natia, non tanto perché essa è fisicamente lontana, ma perché viene avvertita come Eden o paradiso perduto. Nelle Nuove Poesie, grazie anche ad una forma più distesa ed intelligibile, si capisce perfettamente che l'autore non allude ad un luogo suo esclusivo, ma ad una dimensione comune, a un "approdo" per tutti coloro che, oppressi da una realtà dura ed ostile, ambiscono a ritrovare l'equilibrio interiore e la quiete dell'anima. Ne deriva che la Sicilia cantata dal poeta non è quella reale, ma quella mitica, tutt'uno con la sfolgorante luce dell'antica isola greca, dove le visioni erano certamente più rassicuranti di quelle del presente.

L'autore considera l'uomo un essere imperfetto, un angelo caduto, e perciò vede la generosa sua terra del passato non tanto come entità geografica, ma come un rifugio dal male, dalla violenza, dall'ingiustizia e dalla stessa solitudine. Per quanto la forma linguistica, oscillante fra classicismo e modernità, possa indurre ad equivoci, nelle Nuove poesie, Quasimodo precorre temi che svilupperà più compiutamente in seguito, nella raccolta: Giorno dopo giorno. Ecco, perché, anche in questa fase del suo itinerario compositivo, egli va considerato pensoso ed impegnato testimone della realtà.

Nemmeno dovrebbe lasciar dubbi sulla portata del suo contributo artistico la parentesi ermetica, che alcuni si affannano a definire "epidermica" e che lui stesso, a un certo punto, sembrò ripudiare. C'è, invece, in quei versi l'impronta dell'universalità, la stimmata dell'autentica arte, un'arte pura e genuina, qual era appunto il fine della nuova poesia. Basti l'esempio della celeberrima: Ed è subito sera ("Ognuno sta solo sul cuor della terra/ trafitto da un raggio di sole/ ed e' subito sera") breve quanto un epigramma greco, ma efficace come soltanto la grande poesia sa essere.

Non è una malinconia fine a se stessa, ovvero quella del poeta tardo-decadente o crepuscolare, né è l'intimo sfogo di un uomo inerte, che gioca ad autocommiserarsi. È invece un disperato richiamo alla solidarietà, alla comunione fra gli uomini (mai così necessaria) e compendia perciò, in un'originale e straordinaria sintesi lirica, le istanze più sentite di un intero secolo e le voci soavi di mille cantori.

Etichette: ermetismo, Lirici Greci, Montale, poesia, Quasimodo, solitudine, Ungaretti

...e tu?

...e tu?

ed è subito sera:ancora tutti i pappagalli leggono la poesia con un senso assurdo. Ad essere trafitto da un raggio di sole é il cuor della terra non "OGNUNO" che sta su di esso solo. Il raggio di sole(s. maschile) trafigge il cuor della terra(s. fmminile)da questa unione scaturisce vita. Ognuno è solo tragicamente con la sua breve vita che svanisce quando l'energia vivificatrice tramonta :Ed è subito sera.